浙江中医药大学课题组深入分析了我省卫生人才政策方面的瓶颈,并提出“十五五”期间我省加快补齐医疗卫生人才短板的相关政策建议。

我省医疗卫生人才工作瓶颈

从高水平建设健康浙江、推进省域卫生健康现代化建设来看,我省卫生健康事业存在“四大短板”(医学高峰短板、基层医疗卫生服务短板、“三医”联动不足短板、“医防”融合不够短板)、面临“四大挑战”(老龄化高龄化加速的挑战、医保基金风险的挑战、医疗资源发展不平衡不充分的挑战、公共卫生安全治理难度加大的挑战),归根结底,还是人才的短板、人才的挑战。主要表现如下三个方面。

(一)卫生人才结构布局有待优化

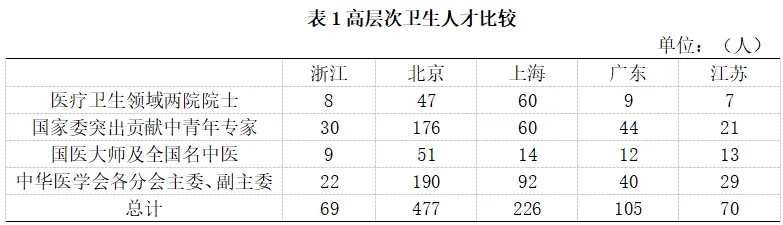

一是高层次人才集聚不足。我省卫生人才呈现典型的金字塔结构,表现为“塔尖过小”,近年来高峰卫生人才数量增速呈明显上升趋势,但与北上广江苏等相比,塔尖人才的增速和数量依然不够理想(表1),顶尖医学人才、领军前沿开拓复合型人才、具有全球知名度的学术带头人、知名学者和医疗科技创新团队供给不足,与当前高质量发展的任务使命不相适应。

二是人才结构和区域分布仍需优化。全省医护比1:1.10,低于全国平均水平1:1.18,与WHO规定的国际通行的1:2的标准相比,还存在一定差距。每万人全科医生数3.99人,与全国排名第一的江苏省5.38人相比,无论从数量还是质量上,全科医生与人民群众日益增长的健康服务需求仍有差距。全省硕博士的占比还需要进一步提升。专业学科之间、城乡地区之间人才配置存在较大差距,如全面两孩政策实施后以及随着人口老龄化的加快,妇产科、儿科、老年康复、病理医生缺口较大,部分医疗机构存在人才断层现象;随着分级诊疗的推进,基层卫生人才和中医人才短缺的瓶颈凸显,存在“招聘难、留人难”的困局。

(二)卫生人才发展体制机制仍需进一步深化

一是科技人才一体化发展体制机制改革仍需深化。我省卫生系统当前正处在依靠数量、规模等物质要素向依靠人才、科技等创新要素转变的过程中,教科人一体推进机制尚未健全,大部分医疗机构难以摆脱发展简单依靠数量、规模、物耗等传统要素驱动的旧路径,一时难以转换到依靠人才、科研等创新要素驱动的新路径上来。同时,高精尖国家级科技创新平台与北上广苏相比仍然偏少,有影响力的原始创新成果不多,每年获国家科技奖数量仅2-3项,专利转化率约2%。

二是卫生人才政策体系尚未有品牌效应。卫生人才投入不足和结构不合理问题依然存在,资源碎片化问题还比较突出,放权松绑还不到位,医疗结构人才队伍活力还有待进一步释放,无法凝聚成合力,形成浙里卫生人才培养体系品牌效应。

(三)面临卫生人才服务保障不足以及激烈的国内外人才争夺制约

一是医疗卫生人才保障相较不足。一流医学高校、大院强所、大国重器比较少,百强医院中浙江7家,北京22家、上海17家、广东12家、江苏5家。百强学科中浙江省221 个,北京391个、上海366 个、广东333个、江苏265个。国家临床医学研究中心浙江3家,北京24家、上海6家、广东3家、江苏2家。国家临床重点专科浙江省51个,北京161 个、上海121个、广东97个、江苏51个。

二是全球引才的洼地效应不足。当前世界各国为抢占医药科技领域制高点,纷纷出台优惠措施和引才工程,抢夺有限的高层次卫生人才存量资源。国内外卫生人才竞争的加剧为我省高层次卫生人才的引进带来严峻的挑战,相较于北上广深苏等,我省引才集聚的洼地效应相对处于弱势,如何构建更具竞争力的卫生人才引进政策,努力让浙江成为国内外医疗卫生人才首选高地,是今后浙江卫生系统长期面临的挑战。

相关对策建议

从“十五五”卫生健康人才发展来看,围绕生命健康制高点和医学高端人才的战略博弈空前激烈,卫生人才领域的赛道和赛跑呈现新的发展态势和特征,世界主要国家都在布局推动医学领域教科人协同发展,探索有效结合方式,全社会对更多医学原始创新技术成果和卓越医学人才的渴求比以往任何时候都更加迫切。未来,我省可以进一步借鉴美国、德国、新加坡等国家的卫生人才实践经验,实施更加积极、更加开放、更具竞争力的医疗卫生人才政策,以全球视野、世界眼光,聚天下英才而用之,让更多的全球医疗卫生人才、世界智慧、创新要素汇聚浙江,也要让浙江的发展成为全国、全球医疗卫生人才的机遇与未来,助力浙江加快打造世界重要人才中心和创新高地战略支点。

(一)对标国际一流水准,构建更具竞争力的卫生人才制度体系

1.建立国际顶尖战略临床科学家全周期培养链条。临床科学家是打造高水平研究型医院的核心力量,持续加大临床科学家的引育力度,把更多有潜质的优秀医生、临床骨干、学科带头人阶梯式培养成临床科学家,建立“首席临床科学家”岗位,设立专项基金,按照一人一策给予政策支持,建立与之相匹配的临床科学家全周期培养、评价体系和放权激励机制,在医疗机构培育更多的临床科学家团队。

2.设立政府猎头以全球视野集聚医卫顶尖人才。政府设立猎头日渐成为国际争夺人才的趋势,联合省内头部医疗机构在全球主要城市设立海外引才工作站、人才发展协会等,在海外特聘教授、海外归国人员中遴选一批人员,聘为海外引才大使,广泛联络海外优秀人才。建立世界范围内适合浙江发展的潜在卫生人才库,及时跟踪和关注卫生人才库中高层次人才的动向、回国意愿以及面临的问题,通过学术院长(主任)、所长等引进机制,创新采取以才引才、以会引才、路演引才等方式,定期组织赴海外开展高层次卫生人才组团引才活动,为将来的海外人才引进奠定基础。

3.迭代具有全球竞争力的卫生人才制度体系。以全球视野、世界眼光,精研全球引才战略,建设更具吸引力和国际竞争优势的卫生人才政策,迭代更加多元化、灵活精准的高层次卫生人才“引育留用评”更高版本的新政,增强政策的开放度、竞争力,消除制约高层次卫生人才流入的体制壁垒,破除因身份改变、家庭迁徙、子女教育、环境适应等带来的流动成本,尽可能满足多元、多样、多变的医疗卫生人才需求,最大限度降低国际国内医疗卫生人才流入门槛,努力让浙江成为国内外医学人才首选高地。

(二)简政放权,深化卫生人才发展体制机制“改革链”

1.打通流动壁垒释放卫生人才发展活力。完善人才引进绿色通道,赋予医疗单位更大的引才自主权,进一步提升人才引进快速反应力,医疗单位也要向内部科室和团队放权,赋予高层次人才更大的人财物支配权、技术路线决定权。建议逐步打通浙大系、温医大系、浙中医大系以及委属医疗机构之间的人才流通壁垒,建立开放灵活的专技人才流动机制,逐步打通各个系统内部以及相互之间的卫生专技人才交流通道,促进人才流动和互通,尽可能的让流失的人才继续留在浙江。

2.构建和谐卫生人才微生态。健全科学合理的临床人才评价模式,扭转“五唯”倾向,针对不同层级的医疗机构实施分类分级评价。指导医疗机构对高层次卫生人才实施长周期考核,注重人才评价的长期性,产出标志性和原创性成果。建议设立“浙里全优·卫你而来”人才工作品牌,全方位礼遇人才、支持人才、帮助人才、成就人才,打造浙里卫健人才服务工作金名片。开展省域医疗卫生人才竞争力指数评估,每年发布白皮书。

3.加快构建教科人三轮驱动的新格局。医疗卫生领域教育、科技、人才是深度关联、互为依存、相互作用的有机整体,教育是基础,科技是关键,人才是根本。发展定位要从“区域视角”向“全球眼光”迭代、发展导向从“保障发展”向“创新策源”转型、发展形态从“离散分布”向“集聚裂变”转变,聚焦重大战略支撑平台打造以及高水平研究型医院建设等维度推动人才科教协同融合发展,建议每家省级医院设立省级独立建制的研究机构(所),与依托省级医院两块牌子、合署办公,给予超常规政策支持打造出1-2个有国际声誉的医疗单位大型科研机构平台形成吸引全球顶尖人才的蓄水池。

(三)抓住核心要素强化卫生人才服务支撑,打造最优卫生人才社群生态圈

1.以一院一策的形式实现多元化投入。推动财政、人才基金、医疗单位共同投资卫生人才资源开发,着力形成多元化的卫生人才经费投入机制。引导“6﹢10﹢16”研究型医院提人才需求,进一步找准发展定位,制定《高水平研究型医院“一院一策”人才发展方案》,以揭榜挂帅机制围绕紧缺、顶尖人才引培由卫生行政部门及财政部门给予一院一策支持。

2.构建国际联合培养平台。抓住后亚运会重大战略机遇,加快医疗国际化建设进程,让更多医疗机构通过JCI等管理体系认证。对标国家重大疾病诊治、技术研究中心以及重点实验室,构建卫生人才高水平科研创新平台,加强与国际著名医学院校、科研院所、医疗机构的交流与合作,互派人员深度研学交流进修,强化高端人才国际化培养;共建联合实验室和人才孵化基地,吸引国际医学组织永久性落地浙江,全方位强化平台支撑。

3.省级卫生行政层面设立高端引才伯乐奖、育才奖。本着宁缺毋滥的原则,建议设立高端人才引才伯乐奖,充分调动社会各方力量参与挖掘并推荐卫生高层次人才积极性。设立育才奖,用于奖励在卫生人才引培中成绩突出的医疗单位,激发人才引育的积极性。同时遴选一批院士、国医大师等聘为引才顾问,广泛联络优秀医疗卫生人才,推介浙江医疗卫生人才需求,宣传引才政策。

4.强化基层与区域人才均衡布局。深化县乡村卫生人才一体化管理,推进县域卫生人才强基建设。推进“大学生村医赋能计划”“乡村中医师承定向委培”“山区海岛县省招县用”,通过订单式培养、薪酬倾斜等政策增强基层岗位吸引力。创新“医疗特派员”“周末医生”等模式,建立省、市与县(区)级医生双聘互聘柔引、省招县用机制,引导高层次人才下沉基层,并健全跨区域职称互认和绩效激励机制。