脑机接口作为国家重点发展的未来产业,正加速从实验室迈向产业化。2025年7月,工业和信息化部、国家发展改革委等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》(下称《意见》),提出到2027年、2030年两步走发展目标,明确五大重点任务,细化17项具体举措,进一步推动脑机接口产业高质量发展,加快培育形成未来产业新赛道。

机遇与挑战并存

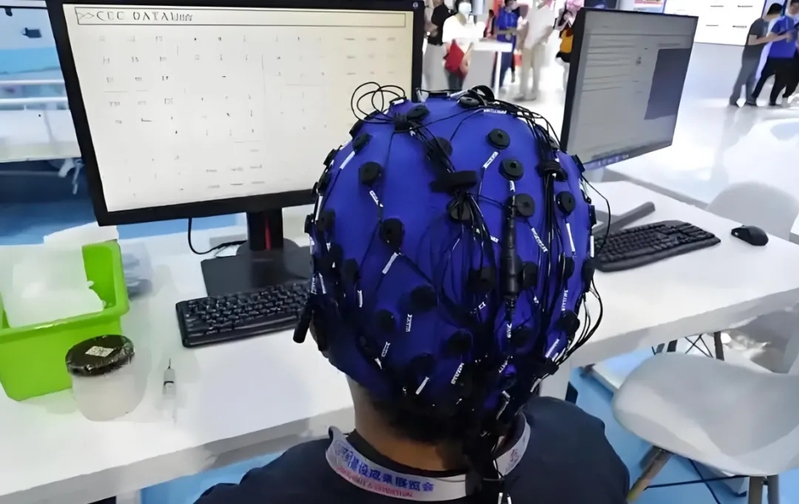

随着全球科技竞争的日益激烈,各国纷纷聚焦前沿科技领域,力求抢占未来发展的制高点。脑机接口技术作为能够实现生物智能与机器智能高效协同交互的关键技术,被视为推动人类社会进步的重要引擎。

目前,我国脑机接口产业发展迅速,产业化初具规模。中国电子信息产业发展研究院数据显示,2024 年我国脑机接口市场规模为 32 亿元,同比增长 18.8%,预计到 2027 年将达到 55.8 亿元,增长率为 20%。其应用场景广泛,涵盖医疗健康、教育培训、工业制造、生活消费等多个领域。北京、上海先后发布脑机接口产业培育与发展行动方案,明确技术攻关、场景应用与产业集聚目标。

然而,产业发展仍面临诸多挑战。技术层面,我国脑机接口领域存在技术瓶颈。中国的脑机接口技术从上世纪90年代才开始启动,比上世纪70年代起步的美国晚了20年,非侵入式设备受微弱脑电信号与大脑复杂神经活动干扰,信号采集和解码精度有待提升;侵入式设备在生物相容性、长期稳定性等方面与发达国家存在差距。诸多产品芯片仍依赖国外成熟方案,电池等关键部件也需突破工业级可靠性难题。人才方面,脑机接口涉及多学科领域,对跨学科复合型人才需求大,但我国高端人才储备不足,跨学科培养体系尚不完善,国外的人才封锁更加剧了高端人才的获取难度。创新研发上,临床试验成本、车间建设成本和研发成本高,研发验证时间长,投资回收期长,在当前经济形势下投融资规模下滑,导致企业存续压力大,同时高校的技术成果转化有待提升。

《意见》明确加强基础软硬件攻关、打造高性能产品、推动技术成果应用、壮大创新主体、提升产业支撑能力等五大重点任务,细化17项具体举措。同时,《意见》还明确了核心软硬件强基工程、整机精品工程、应用拓展工程三个重点工程。其中明确,挖掘工业制造应用、加快医疗健康应用、探索生活消费应用。为我国脑机接口产业发展指明了方向。

推动脑机接口产业创新发展

2025年全球脑机接口进入应用关键期,中国的脑机接口产业正处于领先地位,且处于快速发展阶段。为确保《意见》有效实施,推动产业持续健康发展,还可以从以下几个关键方面着力。

一、技术攻关是核心。脑机接口技术的精确度、稳定性和安全性尚需进一步提升,围绕高密度柔性电极、低功耗芯片研制以及解码算法提升等重点领域,设立国家级专项研发基金,支持关键技术突破与场景应用,着重原创性和颠覆性技术的开发。加强产学研合作,通过“揭榜挂帅制”“赛马制” 等模式,研究机构根据企业需求组织研发,解决技术难题。

二、人才培养是支撑。支持高校设立脑机接口交叉学科,构建多学科融合的课程体系,并配套建设联合实验室。推动企业深度参与人才培养,将前沿技术纳入教学实践。设立人才发展专项基金,建立人才长周期培养和科研容错机制,延长高端人才学术评价周期,吸引和培育更多跨学科复合型人才。

三、产业生态构建是关键。出台相关配套政策,降低创新企业准入壁垒,政府、国有大型企业提供概念验证场景,加速在医疗、工业、教育等领域的商业化场景落地。针对脑机接口技术研发周期较长特点,优化资本环境,针对创新企业配套研发保险机制,优化科创板上市通道,吸引耐心资本注入。推动科研机构知识产权资本化,吸引跨国资本共建研发基金。

四、标准与监管是保障。制定脑机接口技术标准体系,明确数据管理条例,规范数据归属权、使用边界及跨境流动规则,在保障技术创新的同时确保安全性和伦理合法性。精准把控监管力度,避免标准过严限制技术发展或过松引发伦理安全问题。积极参与国际标准制定,提升我国在该领域的话语权。