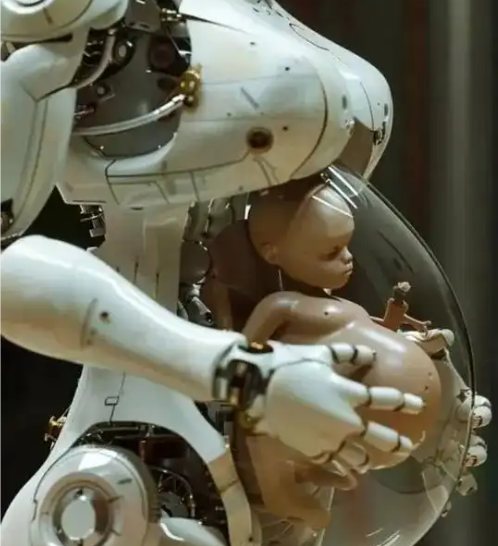

机器人成为母亲,孕育人类。上期微评,我们聊到,有报道称,生育机器人有望一年内走向现实,该技术的落地既能成为破解生育困境的钥匙,也可能引发一系列难以预估的连锁反应。本期微评就来讲讲生育机器人的利弊平衡。

一、破解困境的可能性

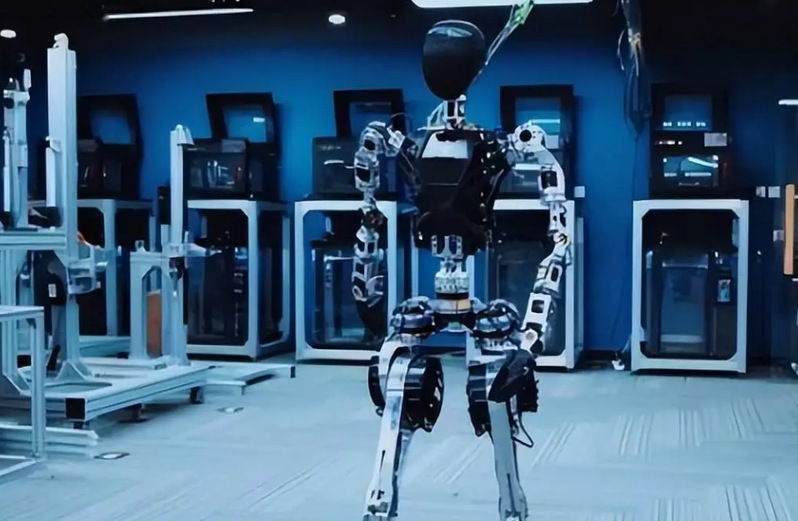

2025年,全国两会政府工作报告首次将“具身智能”和“智能机器人”写入重点工作,人形机器人全行业正迎来快速发展阶段。可生育机器人到底是人类的终极解放还是伦理灾难?面对这样的讨论,支持者认为“女性终于解放了”,反对者担心“伦理会出问题”。事实上,这是一场涉及个体权利、社会结构、伦理边界等多方面的变革。

首先,生育机器人为生育困境群体提供平等生育权,让其依靠创新科技就能拥有与自己基因相关的孩子;另一方面,技术突破性别生理限制,实现自主生育的需求,受婚姻状态束缚。根据民政部2025年7月30日发布的统计公报,2024年全国依法办理结婚登记人数较2023年下降20.5%,结婚率仅为4.3‰。这组数据也侧面反映出,在各种社会观念影响下,当下的婚育情况确实不容乐观。

其次,缓解人口结构危机,优化社会资源配置。孕育技术若合理合法应用,可以成为调节人口结构的技术杠杆。低生育率国家通过降低生育门槛,能刺激部分潜在生育意愿转化为实际生育行为,补充年轻人口储备量。毕竟,机器人孕育可以让女性在职业与生育之间自由切换,无需占用过多时间,既保障女性职业权益,也减少社会劳动力的流失。技术也能降低生育相关的社会成本。例如,机器人精准监测与调控能减少孕期医疗支出,基础照料能减少家庭对保姆、育儿嫂等服务的需求,缓解育儿成本过高问题。

再次,推动医疗与科技产业升级,创造新经济增长点。孕育技术并非孤立存在,其研发与应用需要整合生物医学、人工智能、材料科学等多领域技术,必然带动相关产业的发展,也会催生多门类全新岗位,比如负责监控机器人孕育过程的工程师,保障设备稳定运行的维护师,以及指导家庭合理使用机器人辅助育儿的技术顾问,为经济发展注入新动能。

二、社会风险来自何处

孕育技术的突破性也意味着超出了现有伦理与法律体系的约束范围。若缺乏合理合法规制,技术可能从解决问题的工具异化为制造问题的根源,引发一系列深层社会风险。比如孩子法律上的父母是谁?是胚胎提供者,机器人购买者,还是研发团队?孩子是否与自然生育儿童享有同等的法律地位?再比如机器人出故障,算医疗事故还是产品质量问题?

更棘手的是,技术如果投入市场,批量应用,会不会出现生育工业化现象,比如企业出售质量参差不齐的机器人,或者提供技术支持的服务来盈利。或者有人用机器人大量“生产”孩子,引发人口贩卖?争议点在于生命能否被制造?有人将其与试管婴儿技术对比,从被质疑到成为常规技术,认为科技的进步就是打破不可能。

但不管是目前的辅助生殖技术,还是正在研究探索的为早产儿提供发育支持的人造子宫技术,都不是脱离母体,彻底在外界孕育新生命。也就是说,他们或长或短都和人类母亲有过生命链接,这是和孕育机器人完全不同之处,也是相关学科需要关注的新课题。而且这两项技术都有相关的医疗操作规范和法律限制。

社会关系面临异化风险,技术将弱化传统模式中,父母共同育儿的责任;孩子面对冰冷机器人,可能产生情感错位,缺失社交能力,共情能力薄弱;技术可能加剧社会个体化现象,导致婚姻制度及背后的互助养老、情感支持等社会功能弱化。

我们要明白,技术服务于人类,而非掌控者。因此,首先要建立生命尊严优先原则,明确孕育技术是为了帮助有需求者实现生育权,不是去改造生命;其次要及时制定孕育技术管理等相关方面的法律法规,明确技术应用的准入条件、权责划分、权益保障,填补法律空白;再次要平衡技术在社会层面的实际应用与情感教育,加强家庭伦理与儿童社交教育,避免导致情感异化。

所以,孕育机器人可能不会像某些人担心的那样彻底颠覆伦理,也不会像另一些人期待的解决所有问题,就像智能化时代的互联网,既带来了便利也会带来网络暴力,但我们最终要学会和它共处。

三、女性能彻底解放吗

机器人孕育,女性没有身材焦虑、分娩痛苦和产后抑郁症,但也失去了独特的生命体验,即无法获取人类生命全周期的情感链接和情绪价值。孕育技术也可能为女性带来新困扰,成为生育压力新工具,比如弱化母亲角色,同时加剧性别不平等。

技术成本会成为新鸿沟。据新闻报道,机器人费用为10万元,这价格本身已不便宜,但这是否只是基础配置,我们不得而知,如果按需定制,价格是否更高?所以,最后可能还是只有少数女性有能力使用,导致生育权成为经济优势群体的特权,富裕女性能通过技术实现生育自由,贫困女性仍需承受传统生育风险与压力,进一步拉大不同阶层女性间的差距,加剧阶层的不平等。

对女性而言,孕育技术价值取决于是否能提升女性自主权与幸福感,而非先进程度。因此,从女性需求出发,比如通过教育普及,推动社会观念转变,让母亲的定义回归到爱与责任,而不是生理孕育过程;建立完善的保障体系,提供法律与社会支持,保障女性的监护权和抚养权;建立育儿支持体系,比如完善公共托育服务,落实男性育儿假,避免将育儿责任完全转移给女性。

科技会持续进步,争议也会继续存在。守住爱的核心,珍惜每个生命。至于生育机器人,先别急着下结论,等它来了,我们再聊。总归,好的科技应给社会多一份贡献,给生活多一种选择。