在杭州,每逢酷暑。市民心中“最有味道的地方”一定有天子岭垃圾填埋场的身影。仅在2017年7月3日这一天,进场垃圾量达9107.46吨,创下历史新高。每天,这里垃圾清运车辆穿梭往来。杭州城区内产生的各种垃圾被从城市的四面八方运来在这里填埋,这里一派繁忙景象。

不过 对于杭州这座城市来说,天子岭已经算得上是“步履蹒跚”

根据杭州市此前公布的数据,2016年,杭州市区生活垃圾产生量378.78万吨,平均每天产生的生活垃圾超过1万吨。

如果仅通过填埋的方式处理生活垃圾,杭州天子岭的使用寿命将会加速缩短,如果不探索其他处理方式,“垃圾围城”的噩梦会笼罩在每一个生活在杭州的居民心头。

除了垃圾总量巨大,产生速度加快之外。

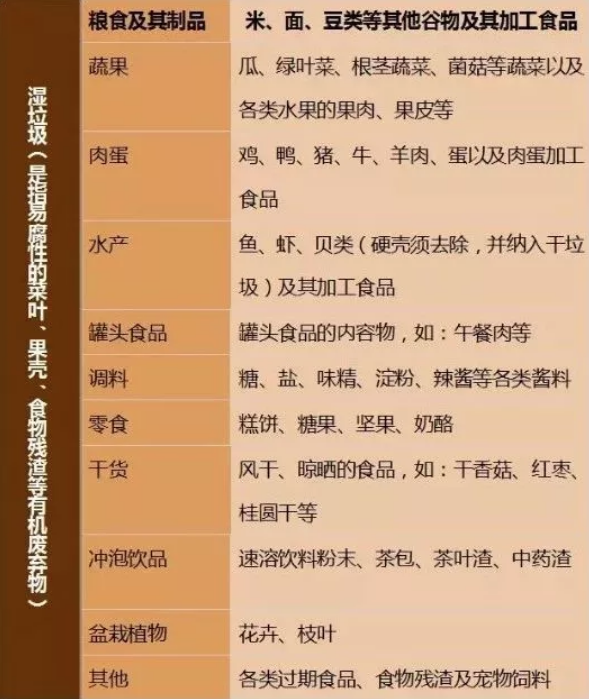

更严重的是,目前城市生活垃圾,尤其是“湿”垃圾(即易腐垃圾)的治理至今尚未破题。而这种“湿”垃圾被认为是“污染其它垃圾的坏垃圾”,它具有“臭”、“坏”、滋养蚊虫细菌等“多宗罪”!

但是,其实“湿”垃圾恶贯满盈。

目前,全国各地关于易腐垃圾处置的技术创新也是层出不穷,但都未能有效解决其中的核心问题,因而无法得到广泛认可。

既然在目前环境下,技术创新步伐明显跟不上治理需求,制度创新无疑是一条更为实际的出路。在这方面,各地方政府,尤其是基层政府能否在制度模式上创新方法解决城市“湿”垃圾问题,值得关注。

具体来看 这种模式总体分为三个模块

首先,以网格为单位设置易腐垃圾处置站点,就近消纳。

其次,统筹配置易腐垃圾处置规模和运输能力,力求经济性和集约化。如酒店集中区配置了专门的餐厨垃圾运输车;垃圾产出量较大的网格配置了大型压缩式运输车、产出量较小的网格配备了小型运输车,而对于产出量更小的居民区则使用更小型的电动式垃圾收集车。

第三,智慧化运营和管理整个易腐垃圾处置体系,监管单位可通过电脑远程在线和手机APP系统远程监管各站点收运情况及运营处置情况,实现了智慧化运营和管理。

不过,虽然杭州市富阳区引入市场主体,开创性地将网格治理经验引入易腐垃圾的处置过程,通过模式和技术创新实现了资源的优化配置,有效破解了易腐垃圾处置过程中的主要难题。

但是,仔细观察这种模式,其中依然还有不少提升之处。

其一,以“(2+M)/N”模式促进易腐垃圾的回收环节更加精细化。

所谓“2+M”就是在易腐垃圾的回收环节以“干”、“湿”两分(即“2”)为基础,针对一些人员素质较高、政策较易推行的区域增加易腐垃圾的分类程度(即“M”);“N”是指因服务对象的差异进一步细化处置设备系列。

其二,政府应加强对易腐垃圾处置环节和最终产品的质量控制。

其三,尽快出台有机肥的相应标准与使用规范,提高有机肥的准入门槛,明确有机肥的质量标准和使用范围,并在包装上设置清晰的标志和使用指南,坚决防止因使用不当而造成的土壤污染或肥力下降等问题。