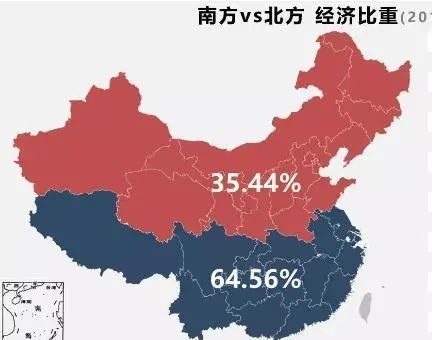

【微评提示】去年岁末,一次普通的排名,引爆了一场媒体热议。事情的起因,是根据已公开的三季度GDP数据,天津首次跌出了中国前十强城市;据说创下“清末以来历史新低”。这个“新低”不打紧,大家惊讶地发现:现在的前十强,竟只留下北京1家孤零零的“北方城市”;前二十强,北方也只有天津、青岛、郑州、济南4家还在列。中国经济“北弱南强”的格局,已经非常扎眼。

同时。我们也感觉到,上世纪80年代就出现、长期困扰中国经济的“东西差距”,近年来貌似趋于缓和。随着部分加工制造业、以及高新技术产业制造端的转移,西南的成都、重庆,还有西安,发展欣欣向荣,朝着“网红城市”一路狂奔;连昔日贫瘠落后的贵州,活力都越来越强,不断刷新存在感。可北方,似乎一路下行:先东北数省,然后内蒙、山西,再山东、天津,最近好像又是河南...相较于“东西”,“南北差距”大有后来居上之势。

众所周知。中国虽大、人口分布虽广,最粗线条的辨识,就是“南北之别”。雄伟险峻的秦岭、蜿蜒曲折的淮河与长江,从西到东横亘数千里,构成了天然的分界线。一北一南,气候、地理条件迥异,居民的饮食、习俗、文化个性也都有明显差别。“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,一方水土养一方人。于是,北方、南方,天然形成了两个有趣的“阵营”;我们习惯于说自己“南方人”、“北方人”,而绝不会说“东方人”、“西方人”。大概也缘于此,面对经济如此明显的“南强北弱”、到底是什么原因形成的,大家兴致勃发,各种解释纷纷出炉:

一是气候因素。

北方太冷了,不利于经济活动。典型如东北,很多地方,可能大半年都是寒冬;冰天雪地的,出个门都困难。相对来说,南方的气候就温暖湿润得多,可能一年四季劳动生产、逛街消费也没问题。还有人作了“国际比较”:全球发达国家中,只有加拿大、英国属于高纬度,其他的都位于温带。听上去,这很符合常识,也不能说没有道理。然而,它无法解释一个事实:东北,曾经有过辉煌夺目的经济史。

现在很难想象,1940年代,东北是整个远东最强的重工业基地,工业化水平直追日本,产值占到全中国的85%。1942年,伪满州国GDP一度达到世界第四、亚洲第一;其“都城”长春,是近代亚洲唯一赶超东京的城市,全市架构管道煤气、全民使用抽水马桶,并规划地铁建设。这不要说当时,就三四十年后的1970甚至80年代,全国多数地方都望尘莫及。难道几十年间,东北如长春的气候变化如此巨大,比现在暖和很多吗?单一的气候论,不足以论经济兴衰。

二是地理属性。

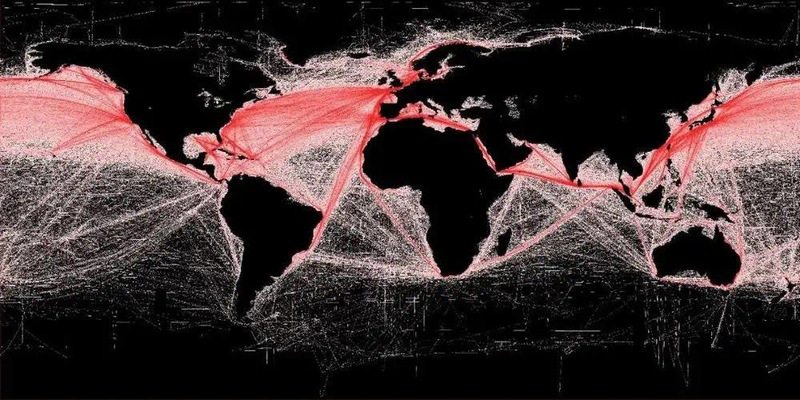

在航运能力方面,南方有突出优势。以上海交大安泰经管学院陆铭教授为代表的学者,持这一观点。他们认为,所谓的“南北差距”,被媒体炒作而人为夸大了。象云南、贵州、广西、江西等内陆省份位于“南方”,经济并不发达。

在陆教授看来,其实就是南方的大量沿海、沿江(长江、珠江)城市,有独特的地理优势,带动了整个南方的快速经济增长,给人以“南北差距”拉大的错觉。反观北方,虽然也有天津、大连、青岛等优良港口,但其内陆的水运体系非常不发达;黄河是一条“悬河”,无法象长江一样有畅通的航运体系,货物可以轻松海运、河运无缝对接,最大限度地降低物流成本。归根到底,在所有的货运体系(公路、铁路、航空、水运)中,水运成本是最低的!这方面比起来,北方瞠乎其后。不仅中国,而且全世界的大企业,都习惯于沿海、沿江布局;那些地方的经济水平,一般也就“靠水吃水、水涨船高”了,大量吸引人口、资源流入。看一张全球的主要航路图,会非常清楚:

如图,临近红线(航线)的区域,一般都是“流奶流蜜”的经济发达区域。中国很显然,在东南沿海——珠三角、长三角一带。

不得不说,这个观点有非常强的解释力。再举个例子,就在中国第一经济大省——广东省内,仅占地理面积15%的珠三角,GDP居然接近全省的90%!很多人不知道,如此发达的广东,其实省内不少地方异常贫穷落后,粤北、粤东还有若干个国家级贫困县。它们与深圳、广州的差距,不啻中非与西欧的差别。试想同一个省,相距大概不到百多公里的两个城市,气候、人文特点有多大的差别呢?但当我们打开卫星地图,就会发现:地理特征迥异。珠三角与省内其他区域比较,简直判若云泥。

它作为珠江口冲积平原,拥有全省唯一的整片陆地,城市间没有山川阻隔。相比起来,省内其他大部,都被层叠的山峦、茂密的丛林占据,城市间交通很不方便。珠江流域从东、西两面流入,在这里汇集,水系纵横交错、非常发达;尤为关键的,珠江从这里汇入南海!“珠三角”,也就成了东南亚乃至全球主要航线,进出中国的南大门。我国另一个主要门户在东面,长江从此汇入东海。它的桥头堡是上海;也带来沿线“长三角”的繁荣兴盛。

“物流决定论”,很精彩;但我们认为,它仍然有缺陷。比如,同样难以解释上面的现象:东北在20世纪上半叶,经济成就远超南方。或许有人反驳:当时东北有特殊的政治、军事背景,其他区域不可比。那么,再来看一组可比的、而且并不遥远的数据。

资料显示:2007-2012年间,中国南北的GDP增速大体一致,且北方的GDP增长明显更快。这一阶段,天津、内蒙、重庆、陕西和吉林分别以16.0%、15.8%、15.4%、14.5%和13.4%的年均增速位列全国前五,北方占4席;同期增速最慢分别是:上海、北京、浙江、广东以及新疆,南方占3席。2012年,北方GDP占据全国的43%,达到改革开放以来的峰值。那时的热门话题,可不是什么“东西差别”、“南强北弱”,而是北方的钢铁企业如何暴利,煤老板如何土豪,“家里有矿”才是财富代名词;摆上桌面的论文题目,是“经济重心北移”趋势!难道那些年,长三角、珠三角的航运系统整体失灵,物流优势消失殆尽了吗?答案,当然是否定的。

“物流决定论”的不足在于:它忽略了就算“地理属性”本身,也是非常复杂的。比如众所周知,北方虽然水资源缺乏、航运不太方便,却具备明显的矿产资源优势;其煤炭、石油、有色、天然气等丰富的储量,南方远远不及。不能因为南方经济强势了,就强调它水量充裕、航运发达;北方经济反弹了,就强调人家煤储丰富、家里有矿。这显然难以服众吧。

三是人文与体制因素。

持这类观点者,也非常普遍。他们认为:在南方,民营企业发达,市场观念深入人心;南方人普遍比较实干、勤劳、精明,富于创新冒险的精神、有经商办企业的天赋。北方则大型国企多,计划经济影响大;北方人普遍留恋体制内的安逸、对市场经济不太适应,空话大话较多,重视搞关系、酒桌文化、不务实;更有些素质低下的,性格暴躁、一言不合就动手;“雪乡宰客”、“青岛大虾”层出不穷…这经济能搞好?因此,经济“南强北弱”,是南方人的胜利,也是市场经济体制的胜利!

这类观点呢,多少带点情绪化、标签式,让人哭笑不得。一方面,我们得承认,与完全拿气候、地理等说事不同,人文精神、尤其人文背后的体制烙印,确实有决定性的因素。归根到底,经济活动是人类创造的。咱们历史上,北方长期强于政治军事、弱于经济商业;南方则刚好相反。这对两地的思想观念,具有深远的影响。改革开放以后,相对来说,国有经济成份更多地在北方保留,民营经济时常沦为“配角”。比如东北迄今为止,“一家国企支撑一个城市”的情况(如鞍钢、大庆石油)仍屡见不鲜;这在南方多数地区,几乎是不可想象的。这些都决定了,北方确实比较习惯于计划经济、国有企业那种讲政治、命令式、运动式的生产经营,创新活动相对较少;南方人普遍思想“活络”,市场意识、竞争意识、创新意识都非常强。从这个意义说,当下的“南强北弱”,反映了市场经济的理性选择,中肯而犀利。

我们要反对的,是带有地域歧视性的文化偏见。曾几何时,1990年代,温州货岂非也被认为全是“假冒伪劣”,操广东福建一带口音的,都容易被当成骗子?甚至“民营企业”本身,早期就是缺斤少两、黑心老板的代名词。它们与“雪乡宰客”一样,属于市场不完善、监管不到位的产物,与南方、或者北方并没有什么对应关系。至于人群的平均素质,还举东北的例子。

与很多人观念里的“二人转”、本山小品那类浓郁的乡土气息,甚至以“烧烤、直播产业”闻名,粗鲁、素质不高的印象完全不同。东北的城市化率,长期高于全国水平;国企多,计划生育执行特别到位,父母对独生子女的教育特别重视、长期坚持不懈。因此,东北人的平均文化素质其实很高,恐怕要高于南方的平均水平。总之,经济“南强北弱”,不应倒果为因,片面认为是“南方人”的胜利!

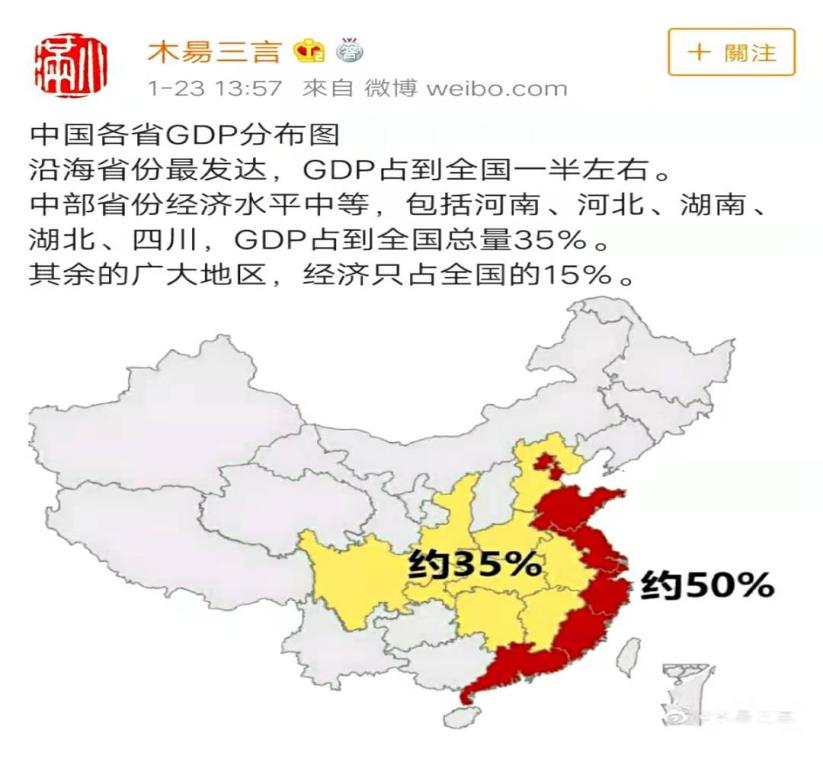

最后,陈述一下自己看法。其实上面提到的几个观点,虽然并不完全苟同,但不乏合理成份。比如经济地理,确实非常关键因素;而且我们发现,财富有越来越强的集聚倾向。与所谓“南强北弱”相比,下面这张图可能更加清晰:

如图,东部沿海寥寥几省,目测地理面积顶多10%,GDP竟然占50%;加上中部,面积也就1/3吧,GDP占到85%。而且很显然,中部省份,包括川、渝近年来的崛起,也与东南沿海的辐射、制造基地转移密切相关。其实,美国又何尝不是如此?从美国前总统上台执政、到他那些癫狂的政策,与美国经济区域不平衡加剧、财富越来越集中于少数人,大量“铁锈地带”民众生活困苦、阶层撕裂,有莫大的关联。放眼世界版图,财富集聚是如此的触目惊心:美国东西海岸、西欧、澳洲东海岸、新加坡、沙特、日本、韩国、中国东南沿海、港台….这些紧邻海洋江河、航运要塞,屈指可数的一点点区域,聚集着全球大致80%-90%的财富。

其次。如上所说,南方市场和创新意识更强,经济活力四射,优势明显,不重复了。

此外。影响到“南北差距”扩大的,我们认为,有一个特别重要的因素:随工业化的结束、产能过剩局面的形成,近七、八年以来,以移动互联为代表的信息技术的高速发展,引发了剧烈的产业叠代升级;推动着我国经济增长方式发生巨大的变革,进入了所谓“后工业化”时代。

要知道,从资源禀赋看,中国的北方煤炭、石油、有色资源丰富,特别适合于发展重化工业;这可是19世纪后期“第二次工业革命”直到20世纪中叶,最重要的财富之源。那时的世界首富,充斥着石油、钢铁、化工大亨。遥想东北当年,坐拥雄厚的资源优势、加上日本的现代管理,经济发展冠绝全国。

改革开放进入中期,由于我国的工业体系尚不完备,开展基本建设需要大量的钢铁、有色、建材,拉动了北方的重工业蓬勃发展,虽然是国企体制为主,但以山东、辽宁为代表的区域,整体经济增长,并不比南方逊色多少。直到2008年金融危机,国家以“四万亿”投资推动基础设施建设,北方的钢铁、有色、煤炭等重工业仍然巨量投资、迅猛发展,这就是2007-2012,北方GDP甚至增长快于南方的原因。航运优势固然重要,市场活力固然关键,也并没有给南方经济带来压倒性的优势!

然而。1990年代之后,从美国开始的信息化革命,悄然改变了世界经济格局。原子能、微电子等高科技产业兴起,国家经济的竞争,日益演变为了科技竞争。2009年以来,乔布斯的苹果手机横空出世;创新经济带来的外包需求,极大地拉动了中国这类“世界工厂”代工业、制造业的发展,显而易见,基本上在以珠三角、长三角为代表的南方;再以后,从2G、3G,到2013年开始广泛商用的4G,移动互联相关产业获得了惊人的发展机遇,并使很多行业发生了巨变。

与此同时呢,北方的国企经过长期巨量投资,钢铁、煤炭、有色等行业终于严重产能过剩,价格开始下跌、效益不断滑坡。这些“此消彼涨”,使得以传统重工业经济为典型的北方,不可避免走向了衰落,而充满活力、善于创新的南方,以深圳、杭州为代表的高科技智慧城市昂首崛起。我们看到,引领科技创新型增长的“引擎式”企业,如腾讯、阿里、百度、华为、步步高,包括美团、字节跳动这些巨头,除少数几个位于北京外,几乎全部在南方...只要这个趋势不变,“南强北弱”的经济格局,搞不好还要持续强化。

当然,以咱们国家之广袤、现代经济之复杂,“南北经济差距”,恐怕不是一篇小文能够说透彻的。限于篇幅,这次只提供一个简单的分析框架。下次,我们不妨回到过去,从更为深远的视角上看看,它们又是如何演变的。

本文作者为浙江省公共政策研究院研究员程迅,感谢作者大力支持。