社会需要关爱,人间需要真情,见义勇为是中华民族传统美德,被誉为“人间天堂”的杭州,拥有真善美的土壤和环境。

见义勇为历史悠久,据考证,孔子《论语·为政》中“见义不为,无勇也。”是“见义勇为”的来源。南宋《九朝编年备要》最早出现“见义勇为”一词:“奖善诋恶,盖其天性,见义勇为,不顾其害”。中国古代社会视“见义勇为”为荣,为见义勇为者提供嘉奖,视“见义不为”为耻,甚至还有处罚。秦代奖励见义勇为者,处罚见义不为者,唐代奖励和处罚措施更具体,宋代重赏强盗举报者,明代赏钱又赏官,清代规定见义勇为受伤享受军伤待遇。

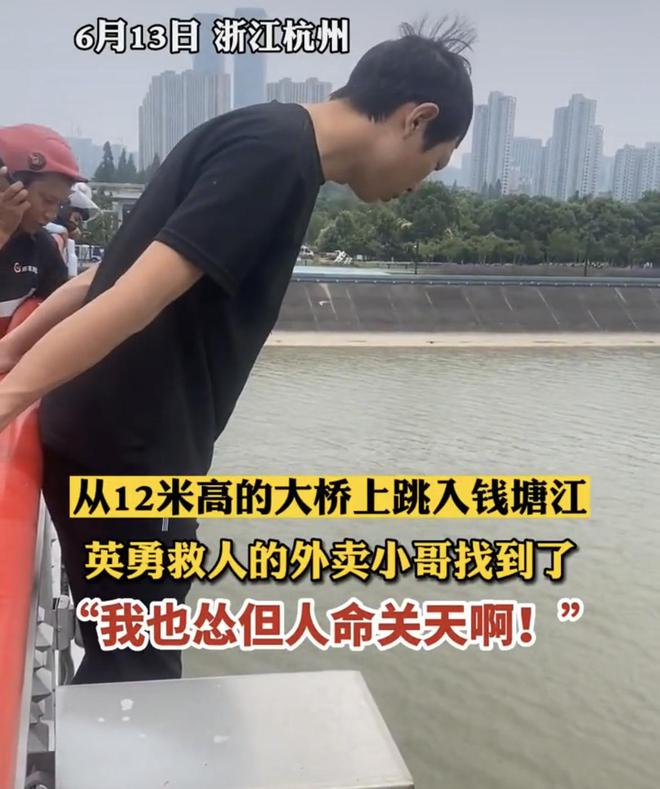

前不久,杭州外卖小哥彭清林跳钱塘江救人事迹广为传播,事后政府和企业的荣誉、奖励纷至沓来。但他没有被鲜花和掌声冲昏头脑,面对镜头,他直言只想做一个平凡的好人。

天下本没有英雄,所谓的英雄只是平凡人作出了伟大举动。彭清林义无反顾跳下10多米高大桥救人并非偶然。从个人角度看,这是善心积累,遇到恰当时机顺理成章而已。根据新闻报道,彭清林之前遇到过好心人帮助,接受过别人的善意,也更愿意将爱心传递下去,工作中,他会力所能及帮助同事,生活中,给有需要的人提供方便,甚至遇到流浪动物也会献出爱心。所以对他来说,伸出援手是融入生活的习惯。他接受政府和工作单位的荣誉和奖励,将家乡企业的奖励捐出,反哺家乡学校公共教育事业,帮助更多有需要的人。

从“最美妈妈”用双手接住坠楼女孩,到“最美司机”忍剧痛救下全车乘客,再到“最美爸爸”跳下高堤坝救起落水女孩,杭州这座城市从不缺见义勇为者。究其原因,也是多种因素综合作用的结果。

首先,杭州和生活在杭州的人自带温暖,这份暖意延伸到城市每个角落并落地生根。一到夏天,杭州西湖景区和杭州市民会自发为游客提供免费凉茶;冬天,杭州商家给环卫工人等户外作业人员提供歇脚场所和热水;杭州还建设新就业群体综合服务站点,为快递小哥设立暖心服务驿站,成立“小哥之家”,方便其用餐、喝水、休息。此外,杭州的文明礼让斑马线,由志愿者搭建的最美人墙等都在彰显这座城市的温度。

其次,杭州浓厚的社会氛围,杭州在全市范围广泛开展“最美杭州人”等主题实践活动,出台《杭州市公民道德建设纲要》《杭州市文明行为促进条例》,保障帮扶礼遇道德模范、身边好人等“最美人物”权益,营造“礼敬最美人物”时代风尚。此外,从2016年起,浙江省将每年11月22日确定为“浙江省见义勇为宣传日”;1992年,杭州市见义勇为基金会成立,30多年来已累计表彰勇士825人;杭州设立全国首个见义勇为陈列厅,纪念因见义勇为牺牲的勇士,致敬身边英雄,重温感动瞬间,鼓励更多人见贤思齐。这些案例和数据是杭州这座“善城”有力实证。

再次,杭州重视见义勇为宣传工作,乐于宣传见义勇为先进事迹,在这次的跳江救人事件中,杭城各大主流媒体连续半个月追踪该事件,对见义勇为人员全方位报道,持续关注其各方面状态,回应社会关切问题,最终形成正能量集合体,扩大见义勇为社会效应。

最后是政策法规保障,浙江省接连出台《浙江见义勇为保障条例》等见义勇为人员奖励和保障制度,对见义勇为人员嘉奖作了相关规定,为见义勇为行为建立强大司法屏障。杭州更是弘扬大义大勇,为“两个先行”注入强大精神动能,出台《杭州见义勇为实施意见》,对见义勇为人员权益进行保障,对见义勇为人员及家庭的慰问、济困、助学等活动,并发放各级奖金、慰问金等。这让见义勇为者没有后顾之忧,也就更愿意伸手相助。

不过,见义勇为在全国没有统一标准,有的地方对见义勇为进行户籍限制,外地人员见义勇为没人管;有的地方申报时效和对象模糊;还有的地方奖励标准和保障机制不健全。杭州则一视同仁,杭州的见义勇为者来自全国各地,这次跳江救人的彭清林来自湖南。甚至对于国际友人,杭州同样给予高度认可和同等奖励。比如2011年乌拉圭友人玛利亚在西湖边勇救落水者,杭州市市长写感谢信,杭州市见义勇为基金会颁发“见义勇为奖”荣誉证书和奖金。

目前,社会上也存在见义勇为相关问题,见义勇为要分情况,未成人见义勇为要量力而行,既要勇为,更要智为。只有勇气和能力同时具备,才能发挥出最大能量。每个人的生命都是平等的,都应被尊重和重视,见义勇为者在确保自身安全的前提下,选择合适的施救方式,应成为社会共识。

跳江救人事件总会过去,但舍己救人的精神永留杭州,铭刻在杭州市民心上。“最美土壤”孕育“最美人物”。杭州要持续稳定保障见义勇为者权益,积极引导正能量,为构建社会主义和谐社会助力。