信用的好坏关乎着企业的生存与发展。我国失信惩戒制度经过多年的发展与应用已趋于成熟,对打击“老赖”成效显著,同时为了给企业重新发展的机会,我国也制定了企业信用修复制度。在持续优化营商环境的过程中,不断完善信用修复机制至关重要。近期,国家发展改革委与应急管理部、国家税务总局、人力资源社会保障部、国家统计局等部门深化合作,首批将“安全生产严重失信主体名单”“统计领域严重失信企业”“重大税收违法失信主体”“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象”等4类严重失信主体名单信息的信用修复纳入“一网通办”范围,进一步打破数据壁垒,实现信用修复“一件事”。

加快信用修复信息互认共享

党的二十届三中全会提出,健全社会信用体系和监管制度。信用修复制度是信用监管制度的重要组成,也是社会信用体系建设的重要机制。现代商业世界对企业信用的要求越发严苛,一旦企业信用受损被记录,会导致融资困难、招投标困难,长期影响企业的声誉和经营。近两年在全球经济面临巨大挑战的背景下,许多企业面临生存困境,根据中国执行信息公开网最新披露,截至2025年2月4日,该网站发布的“失信被执行人”已达到847.8884万个。有时并非企业主观恶意违规,如因疏忽导致的经营管理违规,受到提醒和警示后可以迅速改正,企业信用修复制度为经营主体申请解除惩戒措施、进行信用重塑提供了制度保障,一方面对企业起到警示和教育作用,另一方面也给了他们新的机会实现正常生产。

近年来各地区和有关部门不断健全信用修复制度机制,优化升级信用修复系统,但企业信用修复涉及的部门较多,工作流程较复杂,对于企业还是有不小的门槛。例如对于失信行为,不同地区、不同部门的分类标准不一致,在信用修复方面标准也存在差异,不同地区的企业在办理中存在困惑。部分地区信用修复需多部门审批(如市场监管、税务、环保等),材料重复提交,审批流程过长,过高的时间成本也会打击小微企业进行修复的积极性。

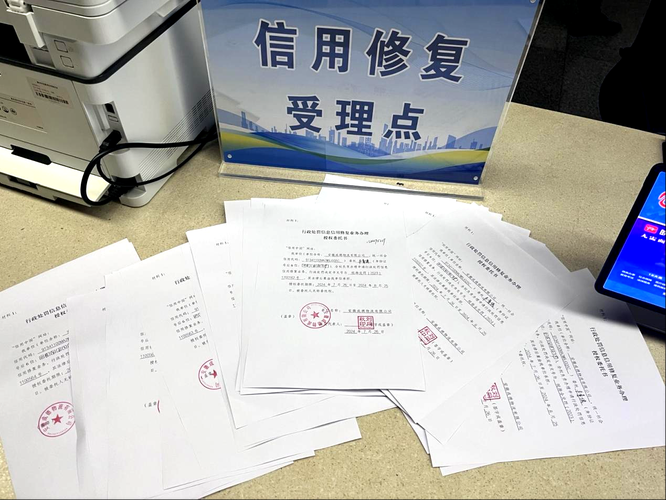

信用修复“一件事”极大简化了企业信用修复的流程,以浙江省为例,2021年4月15日,浙江省“信用修复一件事”在“浙里办”上线,并率先在生态环境领域试点应用,2024年9月,浙江省发改委印发《浙江省信用修复“一件事”实施方案》,实现一次申请、多跨协同、全程网办,并在全省逐步试点,最大限度利企便民,帮助企业更好更快地完成信用修复。

焕发市场主体新动力

信用修复“一件事”的落实便利了企业,为了进一步推进信用修复,营造优质营商环境,还有以下问题值得注意。

一、加强信用教育。对于法律法规不熟悉的中小企业,很容易出现不良记录。部分企业对信用修复的重要性认识不足,或者认为流程繁琐成本高缺乏修复积极性。政府各部门在处罚的同时可告知修复所需条件和流程,鼓励违法失信企业主动纠正违法失信行为、消除不良影响,提升信用意识。通过向失信企业定向推送消息、组织召开信用修复培训指导会等方式,指导相关企业按照流程快速修复信用。对于有信用修复需求的市场主体,可进行“一对一”精准指导,提高企业对于中介的甄别能力,以防被骗。对典型案例进行宣传,让企业了解信用修复的过程和效果。

二、提升数据管理能力。政府针对平台企业数据对企业的失信行为进行分类分析,总结当地企业失信的主要原因,针对性进行金融、技术指导等帮扶,助力企业更快进行信用修复。目前公示企业信用记录有多个渠道,对信用修复合格的企业,及时审核移出失信名单,各部门数据打通同步,数据实时更新,在全渠道同步恢复企业信用。采用AI、区块链等技术识别记录整改材料,提升修复效率。加强对数据的保护,防止数据泄露。

三、完善信用修复相关法规。我国社会信用体系中部门规章、地方规范性文件较为分散,办理主体主要采取“谁决定,谁负责”的原则,缺乏联动及统一的标准。提高信用修复的立法层级,并在国家层面完善相关立法,明确修复界限,提升各地、各部门执法的一致性,给重整企业信用修复事项提供明确的指导。引入修复评级,通过细化评级体制,供市场参考。通过制度细化、技术升级和社会协同,推动信用修复从“政策补丁”转向“长效机制”,真正实现“失信可纠、整改有效、市场有序”。