微评提示

恶意举报,是人性中最为阴暗的一面,而恶意举报一旦成风,伤害的是整个社会进步的动力。文豪如苏轼者,对于恶意举报也是惶惶不可终日。当然,恶意传播非法信息同恶意举报一样,都是过街老鼠,此风不可长。而滚滚长江东逝,世界已经改天换日,请相信,恶意举报和传播非法信息定不会成风。

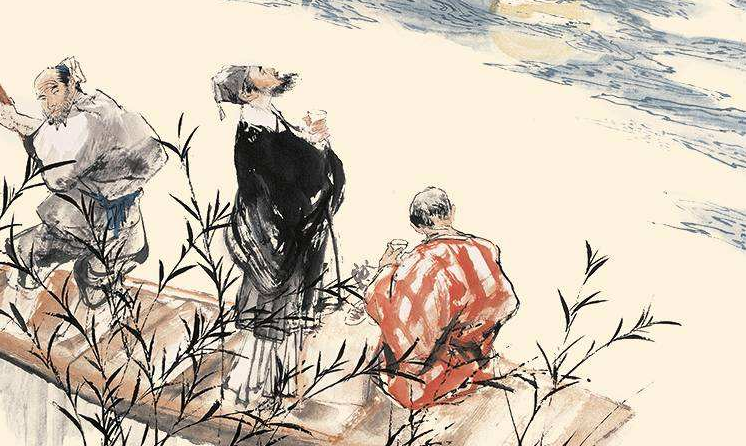

我们,仍然从一首小词谈起:“夜半东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚仗听江声。

长恨此身非所有,何时忘却营营?夜阑风静彀纹平。小舟从此逝,江海寄余生。”

对,这是典型的东坡作品,调寄《临江仙》。上阕毫不出彩、完全白话,体现了词风旷达的一面。但天才就是天才。下阕寥寥数语,郁结感慨之意,灼然可见;结句神来之笔,全词熠熠生辉。当时,他作为蜚声天下的文坛领袖,诗词一写出来,就会被各种传抄,很快风靡远近,不折不扣的“微博大V”。据说,当地官员看到后大惊:“苏东坡坐船跑了,快抓回来!”结果虚惊一场:苏某人哪儿也没去,老老实实在黄州(今天的湖北黄岗)临皋接受监管呢。

熟悉东坡生平的都知道,他一生中最险恶的遭遇,是“乌台诗案”。以沈括(没错,就是历史教科书中神一般的存在、著名科学家,《梦溪笔谈》的作者)、章敦为代表的一干人,抓住苏轼诗文中的某些字眼,告发“诽谤朝政、对抗新法,其心可诛”。宋神宗大怒,将其抓捕下狱。经过御史台严厉审讯,可怜的苏天才受刑不过,全部招供,差点被定成死罪。他狱中写给弟弟苏辙的诗,字字血泪:“是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神;与君世世为兄弟,又结来生未了因”。但后来,经过同情苏轼的官员们多方搭救,推行新法的核心人物——王安石也认为“圣朝不宜诛名士”;甚至,太皇太后都出来说话:“记得当年,仁宗皇帝殿试结束回来特别高兴说:‘今天,我又为子孙们谋得两个宰相之才,还是亲兄弟’,就是苏轼、苏辙哥俩。你们觉得杀了合适吗?”这么多大咖发声,才勉强改判“贬谪黄州团练副使、本州安置”,算死里逃生,拣回一条性命。当然了,所谓“团练副使”,其实完全虚职;“本州安置”,潜台词是严加管束。这就是上面那首小词及故事的背景。

那么,苏东坡真的写了啥大逆不道的东西,要到开刀问斩的地步吗?看了全过程就知道,他的确对急风骤雨式的“新法改制”不以为然;不少诗歌文章,有感慨民生艰难、不赞同新政的意思在里面;但基本局限在政见的范围。一定要说“讥谤朝廷”啊、一味暴露黑暗面啊,然后深挖“写作动机”,认为其心可诛、不杀不足以谢天下,就真的只好“呵呵”了。文言佶屈聱牙,我们不多举例子了,说一件连宋神宗都不以为然的事:

苏轼有首普通的咏桧树诗:“根到九泉无曲处,此心唯有蛰龙知”。当时被副宰相王珪挑出来告发:“陛下飞龙在天,轼以为不知己,而求之地下之蛰龙,非不臣而何?”翻译成白话文就是:“陛下英明神武飞龙在天,苏轼选择性忽视,认为您不待见、不使用他,表示要去寻求地下的‘蛰龙’。这不摆明了想造反吗?”神宗到底也不是白痴。沉吟了会儿反问:“那诸葛亮还自称‘卧龙’,他也时刻想造反吗?”王珪一时语塞。嗐,咱们的中文博大精深,最复杂最微妙的地方,就是字义混沌、多元;如果一定要刻意解读,再加上“推测写作动机”的混蛋逻辑,那基本上,80-90%的话(尤其精炼的文言文、微博等),都可以搞出天大的事儿来。历史上这类例子,不胜枚举;所以有个成语,叫“深文罗织”。

记得余秋雨先生在散文集《山居笔记》中,以上面这些史实为背景,写过一篇《苏东坡突围》,很精彩、有兴趣可以一读。文章有个观点也非常赞同,那就是:乌台诗案的惨痛经历、黄州的艰苦生活,反而成就了苏东坡一生文章的高峰时刻。余先生格外煽情地写道:“引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生”。没错,还有前面的《临江仙》、《卜算子》“缺月挂梧桐、漏断人初静。谁见幽人独往来?飘缈孤鸿影”、《定风波》“回首向来萧瑟处,归去、也无风雨也无晴”;不仅一系列惊才绝艳的佳作,连“东坡居士”的名号、甚至“东坡肉”这样闻名遐迩的名菜,都源自这一时期。不夸张地说,有这段经历,苏东坡,才成其为绝代风流人物之苏东坡。

当然,苏氏之成就,很大程度源于他旷达开朗的个性、“也无风雨也无晴”的人生哲学。还有一个特别重要的因素,那就是宋代对文人特别宽容的环境。锐意新法改革的宋神宗,绝不能容忍苏轼反对新法;在文学上,却是苏的铁杆粉丝。据说,几天读不到苏轼的新作,就觉得深身不舒服。唐诗宋词,文学史高峰并峙;“唐宋八大家”有六位在宋代(三位是苏家父子),绝非偶然。江山代有才人出。明清500多年,难道会少了文学天才?嘿嘿,看看“文字狱”的厉害,就知道了。《明史》一案,全族抄斩。好吧,只好搞搞“明清小说”、“明清小品文”了;诗词文章,当然也数不胜数、洋洋大观;精气神能够比拟唐诗宋词的,总共有几篇?“深文罗织”的必杀器一祭出,万马齐喑啊。

今天,我们回顾苏东坡的遭遇及其历史,仍然感慨唏嘘。时代发展一日千里、技术革新目不暇接,有些文化、观念上的暗角,却似乎就是挥之不去,不时要沉渣泛起。衷心希望,在坚守底线和原则(这些不能动摇)的基础上,少一些戾气、多一些宽容;才更体现咱时代的进步吧。

本文作者为程迅博士,感谢作者大力支持。