上回“佛山与宁波”《微评》中,我们提到过“副一线城市”的有趣说法——那些毗邻四大一线城市,享受人才、产业、基础设施外溢的城市。佛山,正是其中典型:“广佛同城”,与千年商都广州无缝对接、相得益彰,前途不可限量。今天的主角,则是另两位“副一线”:东莞、南通。

作为深圳、上海的卫星城,它们近年来发展迅速、风头正劲。2021年度,GDP双双超万亿,分列城市GDP百强23(南通)、24(东莞)位;全国地级市中,仅次于苏州、无锡、佛山、泉州,跻身前6!非常骄人。巧合还在于,它们又同属粤、苏“第4城”;作为中国第一、第二大经济省中棋鼓相当的强市,谁更出色一点呢?令人瞩目。我们不妨展开来,详细聊聊。

一、东莞:历史厚重的岭南名城

说到东莞,不要抱以“谜之微笑”,更不要受到误导,东莞,这是一座底蕴深厚的历史名城。

“一生事业总成空,半世功名在梦中。死后不愁无勇将,忠魂依旧守辽东”。这是民族英雄袁崇焕,刑场所留绝命诗。这位忠肝义胆、铮铮铁骨的汉子,当他还是个文职小官,供职大明辽东宁远城时。女真铁骑杀来,守军未战先溃,满城争相逃命;唯独他不为所动,沉着镇定——“跟我来!”不需要主将,就自己带领不多的残兵,经过血拼,守住了孤城。往后的战斗中,他完全不理会敌人的挑衅和叫骂,决不出战;就靠“凭坚城、用大炮”这一招,利用威力巨大的红衣大炮,竟把不信邪、身先士卒打冲锋的努尔哈赤,轰成重伤。几天后,一生战无不胜的女真开国皇帝,含恨而终。这就是著名的“宁远大捷”,创造了晚明抗金史上的奇迹。

后面的故事广为人知,不罗嗦了。总之,刚愎自用、刻薄多疑的崇祯皇帝,认定袁崇焕“通敌卖国”,制造冤狱、下诏杀害,自毁长城。英雄没有捐躯沙场,却倒在自己人的屠刀下,令人扼腕。金庸先生创作《碧血剑》,杜撰出“督师遗腹子”袁承志为男主角,长篇讲述如何学艺、复仇尚不过瘾,后面还专门写一篇《袁崇焕评传》,特别为他打抱不平,这些都广为人知。然而,很少人知道:袁崇焕外号“袁蛮子”,东莞人!他那种低调、务实,不搞花架子、注重实效的精神,正是岭南文化的鲜明印记。无独有偶。几百年后,著名的“淞沪抗战”中,率领十九路军奋起反击、给予日寇大量杀伤的又一位民族英雄蒋光鼐,也是东莞人。

东莞。这座镶嵌于珠江东岸,北接广州、南邻深圳,地理位置得天独厚的珠三角核心城市、岭南名城,立县近1700年,初名宝安。唐肃宗时期更名东莞,迄今也已1200多年。相传,因境内盛产水草(莞草)而得名;也有一说,因为它盛产“莞香”:学名白木香、土沉香,国家二级保护、特有珍贵药用植物;当年不仅作为宫廷贡品,而且远销东南亚、经久不衰。如果对莞香没什么概念,那么“香港”,总妇孺皆知了——没错,运送、贩卖莞香之港!就由此而得名。

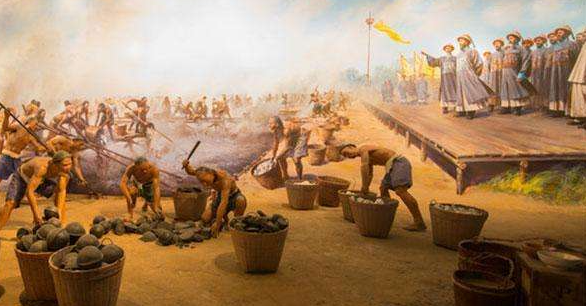

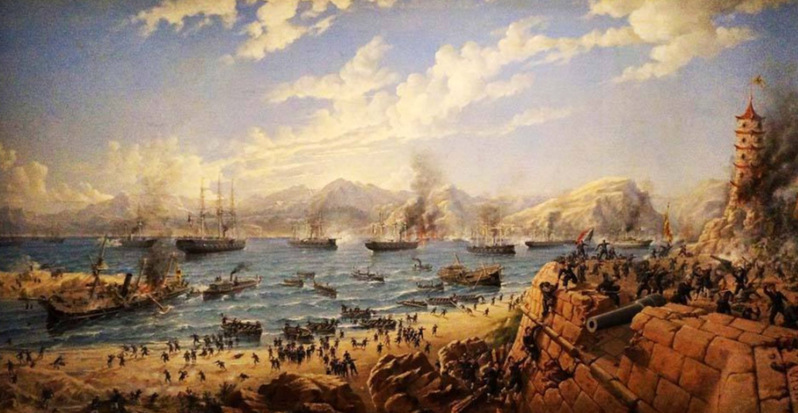

当然近代以来,东莞最闻名中外的事件,无过“虎门硝烟”了。为显示禁烟决心,钦差大臣林则徐专门选择东莞太平镇虎门炮台、海防要地,将收缴的巨量鸦片,掺上盐卤、付之一炬,震惊世界。第二年,鸦片战争正式爆发。大清水师提督、老英雄关天培就在虎门炮台,血战抗击英军入侵,最终壮烈捐躯;拉开了近代百年屈辱史的帷幕......无需再多说了。在厚重的历史面前,我们有理由对东莞这座城市,表示足够的尊敬。

二、南通:一位状元与“近代第一城”

与东莞相比,南通的底蕴,当然也不遑多让。它扼守“江海咽喉”,既沿海、又临江,集“黄金海岸”与“黄金水道”与一身,号称“北上海”;地理位置之佳,非常罕见。细看地图,南通与苏州、无锡、上海这一带,好像才能称作地理意义上的“长三角”——长江入海口的三角洲地带。如果顺时针旋转90度,南通与东莞的地理位置,是一模一样的:“长三角”右侧VS“珠三角”右侧。如今,把钱塘江南岸的宁波、绍兴...甚至连安徽合肥都要拉进“长三角”,名词已经被玩坏了。

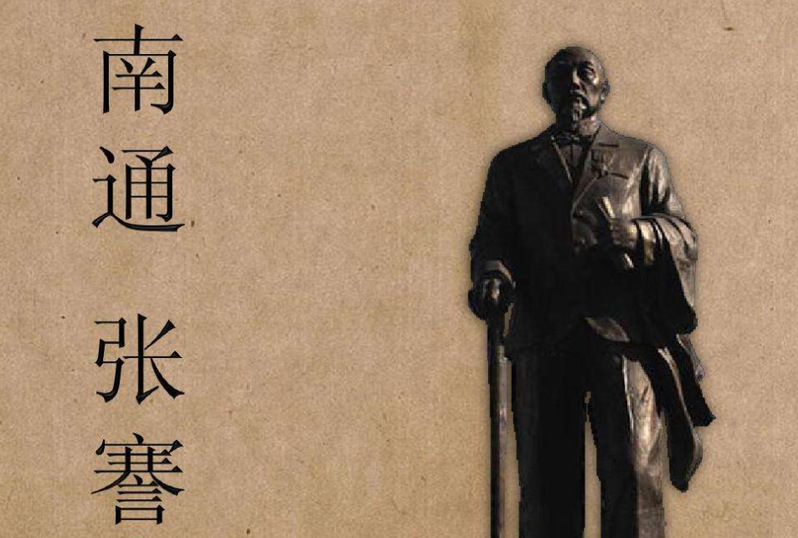

从历史上看,南通古称“通州”,自五代后周建城,迄今已一千多年。作为江苏省东南部重要城市,却位于长江以北,与典型的“苏南”名城、文人渊薮的苏、锡相比,固然有所不及;却也算得上文化重地、才子之乡。比较典型的,明末清初著名剧作家、《闲情偶寄》作者李渔,是南通如皋人;以及,下面重点介绍的大清状元郎:张蹇。

几年前。各地高考张榜时,一般都还会大肆宣传所谓“省文理科状元”;现在“双减”,不允许炒作了。其实,与过去真正的状元比起来,这类“高考状元”的含金量,不知要低几个层次!以清朝为例。享祚267年的大王朝,科举考试是立国之本。点了多少状元郎呢?总共才114名——估计才各省“文理科状元”,2年的总量吧。

不仅稀缺性远远不如,待遇也完全不可比。当年的状元由朝廷“钦点”,立即授职翰林编修,以后出将入相、成为身份尊贵、万人景仰的高官,几乎是必然的。而高考分数拔尖,除了毕业这个暑假荣耀一点、容易进知名高校,以后多了点吹牛的谈资外,说白了啥用也没有。

而且,南通走出来的这位大清状元张蹇,与其他100多位相比,又更加显得卓尔不群;未必体现在道德文章,而是眼光、魄力与事业。不夸张地说,他以一己之力,改变了南通的命运。

1853年,张蹇生于南通海门,自幼聪慧过人;由于祖上三代都没有功名,属于“冷籍”,用了些机巧考取秀才,也惹下不少麻烦。后来干脆投军,做了淮军将领吴长庆的幕僚,并有机会随军进入朝鲜平叛;写下多篇策论,深得李鸿章、翁同龢、张之洞等朝廷重臣的赏识。

随淮军调防回国后,回归参加科举;虽多次受挫,却终于神使鬼差,于1894“甲午海战”之年,殿试被钦点为一甲第一等名状元!获得至高无上的荣誉。也许,年轻的光绪帝此时最需要的,不是文章花团锦簇,而是真正的经邦济世之才吧。他入职翰林后,拜翁同龢门下,成为主张“变法”的清流;但不久就看清朝廷的险恶,毅然离京、选择“实业救国”之路。

概要来说,这位状元回到家乡后,不仅大规模经营生纱厂,创办民族工业之先声,而且力推科教事业,做到了“七个一”:即创办中国第一所师范学校、第一座博物馆、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所盲哑学校、第一座气象站。原本未必引人注目的南通,因这些成就而声名鹊起,被誉为“近代第一城”。也许,正因为张蹇这样的存在,南通迄今都商、学并重;既有浓郁的经商办实业氛围,又格外尊师重教,在才子如云的江苏省,教育质量也是名列前茅。

篇幅所限,今天就聊到这里。后面,我们再对这两座名城详细对照分析,说说经济方面的话题。