上篇关于广东的文章,反响意外热烈,很惭愧。这个系列定位于“漫谈”,研究并不深入、观点也比较随性,未必经得起推敲。既蒙大家关注,那就不揣浅陋,继续对所说的现象、开展解读。水平所限,一家之言,希望多理解包容。

一、历史演变

话说中国的大江大河,有个简单的规律。那就是,不论长江、黄河,还是珠江、淮河、湘江、黑龙江、黄浦江……都以形貌、地理位置命名。而用姓氏命名的呢?那可能只有一条了:韩江。它也是东南沿海的重要河流,广东省除珠江外的第二大流域;之所以这样起名,只为纪念一位伟大的文学家——韩愈。

当年,这位唐朝文坛领袖,因反对“迎佛骨”得罪皇帝,从繁华圣地长安、贬到万里之外的蛮荒岭南——潮州。写下著名的《左迁蓝关示侄孙湘》:“一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。本为圣明除弊政,敢将衰朽惜残年。云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边”,历来是传诵的名篇。其中,第三联尤其出彩,不仅景色历然,还把诗人落寞的心态,表达得淋漓尽致。值得一提的,题中的“侄孙湘”,居然就是“八仙”之一的韩湘子。

北宋文坛领袖苏东坡,与韩愈有类似的遭遇。当他步入老年时,又一次政坛失意,从繁华的汴梁,贬到万里外的岭南——惠州。当然,他为人旷达、善于随遇而安:“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”;又“白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。闻道先生春睡美,道人轻打五更钟”。这些美好的诗句,流传如此之广,竟引发北方政敌的忌恨:“苏子瞻,尚如此快活耶?”再次出手、把苏贬到更远的儋州(海南省)去。其实,当时的惠州,确实是烟瘴蛮荒之地;东坡最钟爱的侍妾朝云,就因难以适应艰苦的环境,不幸在当地去世。

没错。至少大唐和北宋年间,现在经济发达、傲视全国的广东,仍是典型的蛮荒瘴地、发配之所;官员被贬到这里,是非常严厉的惩罚。当然,韩、苏两位文学巨匠的伟大就在于,他们到潮州、惠州后并未意气消沉,而是多行善举、推广教化;对改善当地民生,鼓励读书求知的风气,起到非常积极的作用,堪称为官一任、造福一方。“一自东坡谪南海,天下不敢小惠州”;至今,潮州人重商之余、还格外尊师重教,都与韩愈有莫大的关联。这样看来,取名“韩江、韩山”,也不足为奇了!

那么,南宋以后呢?情况有微妙的变化了。岭南,仍然远离政治中心;可安排到这里,未必算严厉的贬谪。清朝,最狠的放逐换成了“宁古塔”——遥远的东北边疆。变化的渊源,涉及南北经济史的变迁;前次《微评》说过很多,不再重复。只强调一个要点:

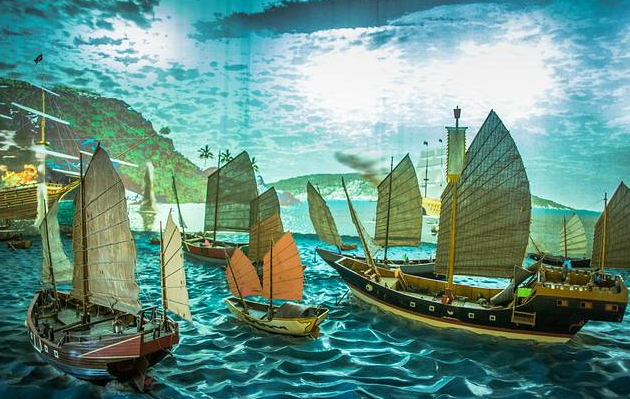

宋元之际,格外重视商贸;造船技术有了突破性的进展,指南针得到广泛使用,航海贸易蓬勃兴旺;使广州作为千年商都、“海上丝绸之路”起点城市,地位越来越突出。随人流、物流的大量进出,经济快速发展,很大程度上改变了“蛮荒”的面貌;甚至,开始向中央输出人才。明朝中后期,海瑞、袁崇焕这样的朝廷重臣,都来自广东(海南在其辖内);鸦片战争开启近现代后,更加英才辈出;从太平天国诸王、康有为、梁启超到孙中山、廖仲恺、彭湃、詹天佑……但不管怎么说。纵观整体历史,与人文荟萃的中原、江南、湖湘、巴蜀大地相比,它仍然远远不及。

二、文化传承

从上面浮光掠影的概述中,我们大致可以看到:广东,毕竟长期处于中原主流文化的边缘。随移民的涌入、技术的突破、“海上丝绸之路”的蓬勃兴起,中国经济重心不断“南移”;可政治重心呢——不算东晋、南宋这种大分裂时代,其实一直在“北移”。好容易朱元璋定都南京,儿子朱棣夺位又搬回北京,绵延至今。

从地理特征看。一来,粤、闽、赣交界的“五岭”屏障,不仅挡住了北方的冷空气,也使得广东与中原的交流,一直不太便利;从而形成相对封闭的体系。所谓“天高皇帝远”,从语言到文化,彼此认同感都不强:中原人听不惯“鸟语”,岭南人也不稀罕“北方”。央视春晚,一直是全国收视率最高的王牌;广东地区的收视率,却从来很低;受欢迎的,是当地粤语台、凤凰卫视、翡翠台等。这大概就是所谓“经济强势、文化弱势”的渊源吧。

二来,广东海岸线辽阔,外部交流倒很方便。因陆地条件艰苦、被迫外出谋生;从古至今,“下南洋”者不绝如缕;海外分布的广东人,动辄以千万计。所以,只要搞对外开放,它就特别容易“得风气之先、开眼看世界”。所谓“文化弱势”,主要

难以融入国内主流文化;在海外,粤语拥有巨大的影响力,完全不弱!

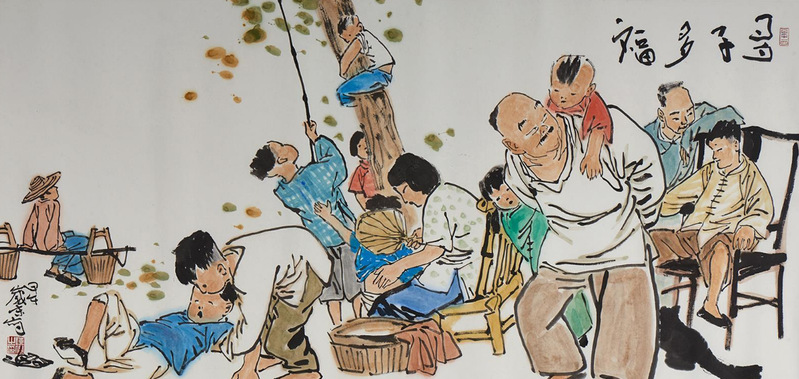

同时,也千万不要误解:广东与海外接近,就“崇洋西化”、“黄皮白心”。恰恰相反!传统文化的元素,它保存得非常完整、堪称最后的堡垒——比如“宗族观念”、“多子多福”,根深蒂固。前几年热播的电视剧《破冰行动》,故事真实发生在汕尾陆丰,略加改编而成。剧中的“林氏宗祠”,在那些制毒团伙中,地位神圣、代表最高权威。毒枭林耀东,正以“宗族利益”为号召,才得到全村的拥戴。这些都非常写实,绝非虚构。宗族观念,在全国多数地方,大概都比较淡漠了;潮汕地区,却宗祠林立、重视祭祀,古风盎然。

生育观念,与此类似。现在全国各地,生2-3个娃,肯定已经是“少数派”;而潮汕人,生4-5个,并不足为奇。很平常!规则是:第一,生出男孩为止;第二,男孩子嘛,多多益善。不仅他们。粤西的广大地区,生育率也很高,3-4个娃非常普遍。超生罚款?再想办法应对。广东生育率的亮眼表现,得益于两地实多!还远不只这些。春节的广东,醒狮、舞龙、庙会、花市、利是…各种古朴风俗,琳琅满目。那么,为啥在广东,传统文化的影响就这么大呢?

答案很简单。首先,广东的历史,就是一部中原移民南下奋斗史;然后,地理特性决定了,文化保存得比较完整。我们以前说过,“粤”和“越”,原来根本就一个意思;为辨识方便,清朝很晚才分开,专用于广东。先秦之际,这里是“百越之地”——春秋末期,越国被楚国所灭,不少贵族、平民逃散到广东,渐渐占据珠三角一带;变成了最早的“广府人”——这仅仅是开始。

如上回《微评》所说。永嘉南渡、安史之乱、建炎南渡、蒙古灭宋、满清灭明……漫长的岁月中,北方战乱频繁,一批又一批的中原人举家南迁;逃得远的,来到这南海之滨。发现珠三角被“广府人”占了,只好躲进山里、成为“客家人”;等发现山里都被“客家人”占了,那只好:挤在贫瘠、逼仄的海边,变成“潮汕人”。

后来呢?相对封闭的地形,使这一带的传统文化,比较完整地代代传承;受干扰、被同化的程度,远低于“北方”。同时,艰苦的自然环境,锻造出广东人积极进取、自强不息的精神品质。以潮汕为例。人多地少、竞争激烈,女人就要精打细算、维持生计;男人还得冒险出海、打拼活路。出海(捕捞)风险大,回不来怎么办呢?家小,只好托付宗族同乡;大家共同默认这个“契约”的结果,是向心力极强。久而久之,反映在饮食上,潮汕菜就做工精致、出品上佳;反映在商业上,潮汕商帮就敢于冒险、善捕商机;反映在文化上,“潮汕语系”,就特别抱团!客家人、广府人,同样勤劳、务实、重商,可稳健程度与抱团精神,大异其趣。

三、 “天时、地利、人和”

1、人和:经济底蕴

说了这么多历史故事、人文传承。与经济现象有关吗?大有关系。因为归根到底,经济活动——是人创造的。“经济学之父”亚当·斯密认为,人类大规模的分工、协作、市场交换,劳动才是财富之源;奥地利经济学巨擘熊彼特认为,企业家独有的创新活动,才是经济增长的动力之源。从这个意义上说,区域人群的文化基因,无疑是经济表现的底层逻辑。否则,我们很难解释:非洲大陆,拥有如此丰富的资源禀赋、得天独厚的海岸资源,为什么无论经济还是政治,从古至今都处于绝对弱势;而资源匮乏、无拳无勇的犹太、潮汕、温州人,却经常能建立起庞大的商业帝国,创造难以想象的经济奇迹。

“海上丝绸之路”的千年兴盛,塑造了广东、福建、浙江等省份的重商文化基因。广东斑斓多姿的岭南文化,在勤劳、重商、低调、务实这些方面,是高度统一的;民族文化的传统美德,得到了很好的传承。珠三角这个地方。只要打开国门、发展经济——无论明朝“隆庆开关”、晚清“洋务运动”,还是近几十年伟大的改革开放;不管原本基础多差,总能领风气之先,脱颖而出、傲视全国。我们把这种因素,姑且称之为“人和”。

2、地利:经济地理

《南北经济漫谈之一》中,我们反复强调了“经济地理”的重要性。上海交大陆铭教授:“南北差距的实质:全球化进程中,区域港口条件和航运能力差异带来的发展差距”,很有说服力。它不仅可以解释,珠三角为何省内特别突出(上次说过)。还可以解释:“小珠三角”(广、佛、深、莞)为何在珠三角特别突出!见下图。

原来,广东省的珠江流域,由北江、东江、西江三大河流组成;又数西江的水流最大。与我国北方河流的“支流并干流、统一入海”完全不同,它们从东、西两岸各自分别入海;少部分在广州合并入海。如图,由于西江的流量最大,所以中山、珠海、澳门一带,都有很多入海口;而东江流量小,所以东莞、深圳、香港,基本都没有入海口。大江入海,会冲积出大量泥沙;优势是便于造地,劣势——则是缺乏深水良港。

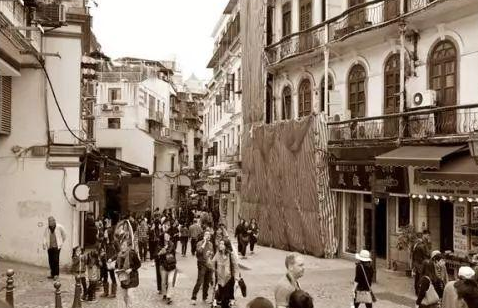

因此,最早的葡萄牙人到达澳门,率先发展起航海贸易;但等到鸦片战争英国到来,巨大吨位的船舶,需要深水良港!香港就逐渐替代澳门,显示出无可比拟的优势,成为著名的“东方之珠”。中国改革开放后,深圳、东莞相继被香港带动,港口优势历然,也渐渐发展起来。这便是珠江东岸超越西岸;“小珠三角”地位突出,成为广东省、乃至全国核心经济区的成因。我们把这种因素,称为“地利”。

3、天时:经济大势、宏观政策

最后,来看“天时”。其实,孤立的“文化决定论”哪怕再加上“地理决定论”,要完美解释广东省、珠三角经济崛起之谜,可能都是苍白的。比如计划经济那些年,外经贸基本停止;广东航运再发达、港口再突出、民众再勤劳、经商能力再强,又哪里有用武之地?东北、华北、华东的国企工业基地,才是真正的“长子”、经济重心。1970年代末,广东几乎零基础起步;从区域市场的规划、培育、成熟,基础设施的建设、完善,到产业、资金、人才的集聚,这一切都不是“免费”的,背后包括了高层殚精竭虑的统盘考虑、政策安排;也不是一句“改革搞得早”能简单概括的。

仅以深圳、东莞为例。“春天的故事”,这无需多说——怎么强调其重要性,也不为过。深圳,这座1979年才建立的城市,当年GDP是香港的1/179;2020年,已经是后者1.2倍左右;国内仅次于上海、北京。40年来,香港从理念、人脉、资金、技术、产业各方面,对广东的发展产生了巨大的影响,又终于先后被深圳(2018)、广州(2020)年超越。

然而。以下场景,大家是否还有印象?2002年11月,一篇《深圳,你被谁抛弃》的文章,在“人民网”发表;然后《南方都市报》转载,全国广为流传、普遍认同。其背景,是大上海发展一日千里,长三角经济高歌猛进;深圳作为“经济特区”的先发优势,日益缩小。东莞,很早就有制造之都、“世界工厂”的美誉;但2008年次贷危机时,媒体纷纷热炒“工厂倒闭一半”;2014年初的严厉“扫黄”,全国至今记忆犹新,当时,被讥讽“经济倒退5-10年”。后来的发展呢?我们都看到了。2020年,深圳、东莞房价领涨全国、引发惊叹;其背景是——经济持续强劲增长,人口大量涌入。

很显然,这些复杂的经济变迁,用什么“地理决定论”、“文化决定论”,包括一句简单的“政策支持”,根本无法解释。它涉及到全球趋势变化、“创新经济”带来的产业大转移;与中国进入“后工业化时代”,90后消费倾向走高有关;也与移动互联崛起,技术改变世界、手机改变生活......密切相关。深圳,作为“科技+金融”的代表性城市,无疑是这些变化的最大受益者之一;东莞,无缝对接深圳产业端、居住端的外溢与转移(房价高启),其实与当年“深圳承接香港”,逻辑完全一致。而这一切的背后,显然不是随机出现的;它包含了各级政策研究、制定者的无数心血。所以,我们把经济大势变化、宏观政策作用,称为“天时”。

也许,只有“天时、地利、人和”齐备;所谓“时来天地皆同力”,才会创造奇迹吧。广东,无疑完美地诠释了这一点。

到这里,我们的“广东省经济之谜”解读,算是告一段落了。其实,区域经济纷繁复杂,各种因素交织、头绪众多;并不是两篇几千字的小文,能说清楚的。最多,提供一个分析框架,野人献曝、引大家一笑而已。以后有机会,再聊其他区域经济的话题。