“逐鹿中原”这句话,人所共知;但其中的典故,很多人未必清楚。金庸《鹿鼎记》开篇,解读非常精彩:“鹿,貌似庞然大物;但性格温顺,遇到要吃它的动物,不会反抗、只会逃跑。因此古人常常拿鹿比喻天下。《史记》‘秦失其鹿,天下共逐之’,就是说:秦朝失了天下,群雄并起,大家争夺;最后汉高祖打败了楚霸王,得了这只又肥又大的鹿”。原来如此。但为什么说“中原”逐鹿呢?仍然与楚汉相争有关。看下图就明白了:

楚汉相争,双方控制的地盘如犬牙交错,所谓“楚河汉界”;而争夺的焦点,正是中原。再来看一张大家熟悉的地图:

东汉末年,三国鼎立;南方的吴蜀联合、共抗北方的曹魏。两边对比,实力如何呢?乍一看,南边看上去似乎面积还大些,加起来实力可能更强。至少差不多吧?真实情况,完全相反。诸葛亮《出师表》,开宗明义:“先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也”。蜀汉失去荆州后,局限在四川、云贵等盆地山区,国弱民疲;如果长期打消耗战,大概率要被消灭。所以孔明主动兴兵伐魏,六出祁山、星落五丈原,非常悲壮。那么,坐拥更加辽阔疆土的吴,实力与魏是否接近呢?也差得远!

以人口为例。据考证,三国灭亡前的人口:蜀国28万户,94万人;吴国共52.3万户,230万人;魏国共66万户,443万人。要知道,古代是小农经济,有人口才有税收、国家财力才强,军事实力就有保障。以此推算,魏相当于两个吴,五个蜀!别说吴、蜀还在明争暗斗,就算并成一家,实力也远不如魏。难怪要说“中原逐鹿”——拿下中原,就有了一统天下的资本。

的确。与很多人的印象不同,中国近四千年的古代史,北方的经济实力,长期碾压南方;有华夏文明以来,至少到东汉、三国时期(公元3世纪)为止,都是如此。到底是什么原因呢?

上回《微评》,提到了“经济地理”的重要性。在技术不发达的古代农业社会,更加关键。众所周知,中华文明起源于黄河中下游地区的华北平原;当时,那里不仅河流充足、耕地广袤平坦,气候也远比现在湿润,降水充分,典型的“水土肥美”之地。放眼欧亚大陆,同时满足这些条件的,寥寥无几;大概只有美索不达米亚平原(古巴比伦文明)、恒河平原(古印度文明)能够媲美。我们的祖先,就在这些地方辛勤耕作、繁衍生息;渐渐出现了语言、文字、社会阶层,孕育出文明之光。

而南方呢?除长江中下游、珠三角等少数平原,四川盆地外,基本属于丘陵地带。水网密布、山川起伏,土地往往被分割成小块,不适合大面积耕种;产出有限,难以养活大量人口。再到福建、两广、云贵,气候炎热、蚊虫传染病横行;古人医疗知识差、难以生存,人口更加稀少。所以,从夏、商、周、春秋战国到秦汉王朝,两千多年的漫长岁月里,北方无论政治、经济还是文化,与南方相比,一直都有压倒性的优势。几乎所有的杰出人物,比如王侯将相,儒、道、法、墨代表性的哲学家、思想家,有名的奇人异士,都出自北方;王朝更迭、金戈铁马,军事争夺的要冲,基本也都在这里,所谓“逐鹿中原”。

然而。就从三国结束、西晋短暂统一后的“八王之乱”后,情况开始起变化。南方持续了几百年的赶超之路,经济优势越来越明显。等到10-12世纪的两宋时期,竟彻底翻盘、经济全面碾压北方,“北弱南强”的格局,就此定型近千年;直到晚清、民国近现代,才有所起伏。在波澜壮阔的历史中,细数南方的“逆袭”之路,大概有以下几个方面、特别关键:

一是“衣冠南渡”。大量移民涌入,南北力量对比的天平逐步倾斜。

是说南方耕地偏小,难以养活大面积人口吗?没错。但形势所迫,中原战乱,真叫没办法。可两千多年间,发生了那么多次战争,为啥都不大量涌向南方,偏偏“八王之乱”以后,不一样了呢?那是因为:国土沦亡,异族入主中原!无数北方士族,难以忍受“胡人”的残暴统治,纷纷举家南迁。历史上,这种情况比较大规模的,发生过三次:

——东晋“永嘉南渡”

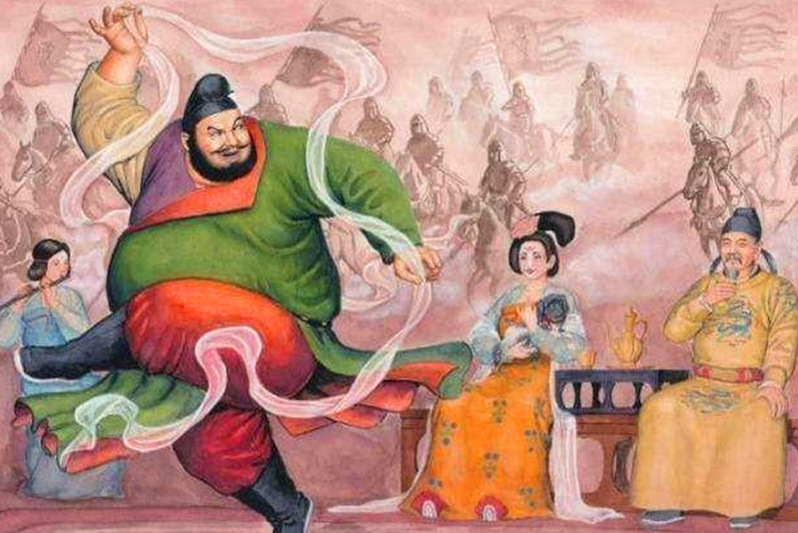

司马家族篡魏后,以雄厚的实力灭蜀吞吴,一统天下、开创西晋。天道好还,一个白痴皇帝引发了空前内斗,天下重新大乱。这次乱局,与以往历次都不同:少数民族登上舞台、扮演主角!匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,你方唱罢我登场,中原长期乱成一锅粥,这就是著名的“五胡乱华”。危难之际,琅琊王司马睿南渡长江,重新开创东晋;与北方胡族“划江而治”,五胡十六国、南北朝,长达三百余年的大分裂时代正式开启。此时,正值晋怀帝永嘉年间,史称“永嘉南渡”。

永嘉五年,匈奴人刘曜,氐族人石勒破洛阳,“中州士女避乱江左者十六七”。以后百余年,北方动荡不安。那些门阀士族们,带领浩浩荡荡的家眷、民户流徙到江东一带,出现了有史以来、中原汉人第一次大规模南迁。

——中唐“安史之乱”

天下大势,分久必合、合久必分。南北朝尾声,北周权臣杨坚建隋代周、平灭南朝,一统天下;几十年后,隋朝又被李唐取代,终于进入了辉煌的大唐盛世。“忆昔开元全盛世”,连续一百多年的繁荣下来,百姓不知战乱为何物——偏偏“渔阳鼙鼓动地来”,北方的藩镇安禄山、史思明悍然造反!虽说经过八年混战,勉强平定了“安史之乱”,但藩镇割据的局面,不仅没有消失,反而更加恶化了;唐朝中央政府,事实上已经失去了对多地、尤其是北方的控制,南北分裂的离心格局又开始显现。

“安史之乱”以及后来的军阀割据,使黄河流域又一次遭到严重破坏。百姓余生灵涂炭、家园被毁,只好背井离乡,到相对安定的南方寻找安居之所。这是史上第二次大规模的人口南迁,规模以百万为单位计,从根本上改变了人口地理分布的格局。至此,中国南方的人口规模,第一次与北方平分秋色、甚至超过了北方。

——南宋“建炎南渡”。

与前两次相比,这回大家熟悉多了。“靖康之变”,国力明明不弱、建国一百多年的北宋,居然被金兵攻破京城,掳走徽、钦两名皇帝及大批宫中人员北上,确实是罕见的奇耻大辱。危难之际,康王赵构重演司马睿故事,改号“建炎”、渡过长江,创立南宋;史称“建炎南渡”。

如图。真是熟悉的配方、熟悉的味道,俨然又是一个“南北朝”时代来临。南宋版图,与吞并了成汉后的东晋版图相仿——可能还要略小点,因为西南有个大理国。

此后,长达一百余年的宋、金对峙,北方广大沦陷区的民众,不堪忍受女真人压迫,再一次纷纷举族迁移;南方相对安定的环境、大量尚未垦种的耕地,象磁石一样吸引着他们。规模之大、持续时间之长,超过了“永嘉南渡”和“安史之乱”。随大量劳动力和垦殖技术的发展,原先的“蛮荒之地”,终于变成了“鱼米之乡”,经济上“南强北弱”的局面最终确立。

二是技术跃迁。农耕技术质变,南方粮食产出剧增,“苏湖熟、天下足”。

前面说,与北方的广袤平原相比,南方水网纵横、耕地面积小。那北方移民大量涌入,可怎么养活呢?要知道。自然条件,从来也约束不住这个智慧、勤劳的民族。确实,南来很多移民,吃饭人口增加了;但同时也增加了人力,还带来了北方地区相对较高的生产技术。人多地少的压力显现后,倒逼技术出现快速发展,农业产出,也随之发生质变。

早在春秋战国时,随铁犁牛耕在全国逐步推广,南方原本难以开发的土地,已经大量被开垦出来。两汉时期,四川盆地、江汉平原已成为鱼米之乡。更关键的变化,出现在唐朝。此时,江南太湖流域开始出现“一年两熟”的耕作制度,与北方传统的“一年一熟”、或者“两年三熟”相比,粮食产量得到极大提高。这也得益于一系列技术革新:

比如曲辕犁(又称江东犁)的出现,操作起来灵活、方便,特别适于土质粘重、田块较小的江南使用;再如“育秧移植”栽培技术。也就是先撒种,等幼苗长到一定高度时,再移往其他田间种植,这不仅能提高成活率,还能优选优植,提高水稻的生产量;还包括唐宋时期,长期不懈的农田水利建设。水稻本是高产作物,随技术进步,单位面积的产量也不断得到提高。久而久之,南方的粮食产出,不仅能够养活本地的人口,甚至可以通过漕运北上售卖,养活更多的人。与此同时,北方却变得日益干旱,森林被破坏、草原变沙漠,耕地面积明显下降,产出受限。

经过这样的此消彼长,到唐朝中晚期,南北经济已经基本平衡;等到宋朝,就出现了“苏湖熟,天下足”的谚语,明清时期则是“湖广熟,天下足”。南方的农业,已经足以成为“天下粮仓”,终于成功逆袭。

三是“一带”变“一路”,商业中心从北方转移到南方。

2013年,我国提出了建设“一带一路”的伟大构想。它不是凭空想象出来的,而是有着深远宏大的历史背景;其中,也暗含着、经济重心从北方转移到南方的清晰脉络。概而言之,唐“安史之乱”以前,中国的对外商业活动,主要以西北的“陆地丝绸之路”为主;而中唐以后,则转为东南的“海上丝绸之路”为主。活跃、繁忙的商业活动,带来了大量的财富,对南北经济实力的变化,也产生了决定性影响。这不需要过多的展开,看下图,基本就能明白:

显然,“陆地丝绸之路”以西安(汉唐长安)为起点,沿着河西走廊蜿蜒西去,经过新疆、中亚,一直到达欧洲;而“海上丝绸之路”,则从泉州、广州、明州(宁波)等为起点,绕过东南亚、印度,到达中东、欧洲。那为什么说中唐“安史之乱”是巨大的转折呢?道理很简单:它构成了大唐盛衰的分界线。

在此之前,盛唐气象,大军横扫沙漠、打通西域;而此后,唐朝国势日衰、军事力量一落千丈;被强悍的吐蕃坐大,丢失了对河西走廊的控制权(参见“安史之乱”地图)。陆上丝绸之路,由于“出国”太过困难,逐渐被废弃。到两宋,军事几乎从来就没有强大过,根本无力恢复河西走廊;那些丝绸、茶叶、瓷器的出路,顺理成章、转向海上航线!不夸张地说,“海上丝绸之路”,塑造了浙江、福建、广东等沿海省份的传统文化基因;从“一带”到“一路”,这个转变是如此重要,迄今都有深远的影响。比如,南方的商业氛围、南方人的经商意识,经过漫长的岁月积淀,远超北方。

说到这里,南北经济史上那些事儿——北方如何由盛转衰,南方成功逆袭、强势千年的过程,告一段落了。需要重点提示的是,南方没有任何必要,沾沾自喜;甚至感觉良好、搞地域歧视。经济固然重要,但远不是一个地区(国家)强大的全部。

有个特别典型的例子。1644年清兵入关、顺治北京登基时,福王朱由崧在南京建立了“弘光”政权,史称“南明”。由于它坐拥南方半壁河山,江南赋税富甲天下,拥兵也号称百万之众;乍看上去,与东晋、南宋相比,优势只会更大。照理说,与北方的满清抗衡个几十、上百年,应该不成问题吧——没想到,弘光政权只搞了不到1年,清兵一到城下,就摧枯拉朽般失败;剩余的南明势力且战且退、苟延残喘,到永历帝云南被戮、彻底鞠躬下台,也才十来年时间。

反观历史上,那些强大的王朝。比如汉、唐、明、清;尤其明、清两代,都是巧妙地利用北方的政治军事、南方的商业财富优势,调动各种资源、汇聚各种力量融为一炉,全国一盘棋,维护大局的平衡与稳定。施展教授在《枢纽》一书中,对清朝如何借力打力,将汉、满、蒙、回、藏各民族融为一体,破天荒建立起多元化大帝国、存续两三百年,有非常精彩的论述。篇幅所限,就不罗嗦了。下次有空,再聊南北经济的其他话题。