【微评提示】文章写到这里时,正值“俄乌危机”:乌克兰内战已起,俄罗斯几十万大军压境;普京态度强硬,西方强烈反制。战争的阴影,又开始笼罩世界。其实,这些区域的争端冲突,就来源于三十前的苏联崩溃!换言之,回望三十年,俄乌危机身后藏着一个“美苏争霸”的影子。今天,我们继续回望冷战史的最后10年,一览种种危机背后的历史与现实,细数两大超级大国得失成败中的深层次原因。

话说1980年代,全世界最流行的词,大概就是“改革”了。在西方,美国总统里根一改传统的凯恩斯主义经济政策,笃行“供给学派”理论,大幅减税、鼓励创新;英国首相撒切尔夫人,对经济大刀阔斧改革,减少国有企业、裁减福利措施,都大获成功。同时,两个最大的社会主义国家——苏联和中国,也都在积极谋划、对传统的计划经济厉行改革;却又走出了完全不同的轨迹。

前者,搞所谓“新思维”、推进民主化进程,结果不仅没有扭转颓势,反而弄得内外离心离德、导致整个社会主义阵营分崩离析,自己也走向全面崩溃;后者,坚定不移推行改革开放,先易后难、有条不紊地导入市场机制,走“渐近式市场化改革”之路,不仅经济上取得了巨大成功,还顶住了时代挑战,维持了繁荣稳定,为以后的腾飞打下基础。现在想来,仍令人感慨。

一、1980年代:改革进行时、结局迥异

1、资本主义阵营

前文说过。告别1950-60年代的“黄金时代”后,西方资本主义国家经历两轮“石油危机”冲击、布雷顿森林体系倒塌;美国卷入越战泥潭、黯然撤军,国力大损后,普遍陷入了“滞胀”危机。一方面,物价飞涨、通胀率高居不下,另一方面失业率又迭创新高,社会矛盾激化;传统的凯恩斯主义经济调控手段,对此束手无策。这种情况下,以“新自由主义”为导向的经济思想重新抬头,强调激发市场自身活力、增强有效供给的政策,开始大行其道——所谓“里根经济学”、“撒切尔经济学”,便是其中典型。

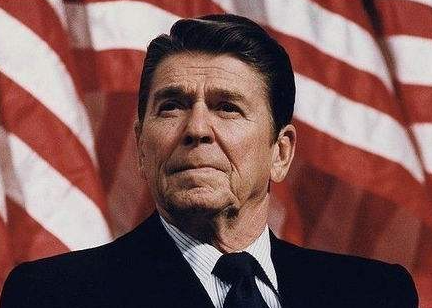

1980年里根上台后,一手大幅削减政府开支、严格控制货币总量增长,抑制通货膨胀;一手大幅度降低企业税率、促使加速折旧;并改变一系列规章制度,大幅度减少政府干预,鼓励企业开展创新、自由竞争,激发市场活力。他有一句名言:“在这场(滞胀)危机中,政府不是解决方案。政府,就是问题所在”,充分反映了其政策导向。

经过几年努力后,美国经济成功走出了“滞胀”,“里根经济学”获得了空前成功;里根也因此成为史上最成功的总统之一。1980年代,美国涌现出一大批优秀的企业如苹果、微软、英特尔公司等,个人电脑PC机走入千家万户,技术创新蔚然成风,为后来的“知识经济”、“数字经济”打下基础。80年代初,美国制造业如汽车、电子工业,技术明显不如于日本丰田、松下、日立等巨无霸企业,而1990年代以后,微软、英特尔以及后出现的雅虎、谷歌等一大批互联网公司,则牢牢地执世界科技之牛耳,占据“浪潮之巅”——转折点,就在80年代。

再看一下英国。这个老牌、曾拥有“日不落”荣耀的国度,战后虽也恢复了经济增长,表现却远落后于联邦德国、日本等明星,1970年代受“石油危机”冲击影响,更“滞胀”严重、疲弱异常:1980年通货膨胀率一度高达20%,失业率达到两位数,能源、航空等很多行业,国企众多,人浮于事、效率低下。诸多问题积重难返,大英帝国显得老态龙钟,难现往日辉煌。

撒切尔上台执政后,一反传统凯恩斯主义经济思维,转向货币主义、供给学派理论。一是强力控制货币供应量,抑制通货膨胀;二是掀起了国企改革浪潮。诸多领域都转为民营,不再受国家控制,享有自主的经营权和管理权。在市场竞争和利润驱动下,设备不断更新换代、效率明显提高;三是大幅度削减福利开支。撒切尔认为,经济衰退的重要原因,就在于“福利国家”政策搞得太过,平均主义盛行,腐蚀了市场经济的基本原则。上述举措触动了许多阶层的利益,也曾强烈反弹,但她不为所动、改革雷厉风行。几年后,“撒切尔经济学”可谓立竿见影,通胀率成功降到5%以下,经济也恢复了较快增长。因此,撒切尔被誉为“铁娘子”,成为战后英国最成功的首相。

2、社会主义国家

凭心而论。1980年代,美、英等成功走出“滞胀”阴影的发达资本主义国家,虽表现也算突出;全球最亮眼的经济明星,却非中国莫属。始于70年代末的伟大“改革开放”,这个古老国度,渐进、然而坚定地实现市场化转轨后,忽然奇迹般焕发光彩,开始了为期40多年、迄今势头强劲的高速增长。举世闻名的“中国奇迹”,就从80年代起步。由于大家非常熟悉,以前《微评》系列也浓墨重彩表述过,从略。重点来看看苏联。

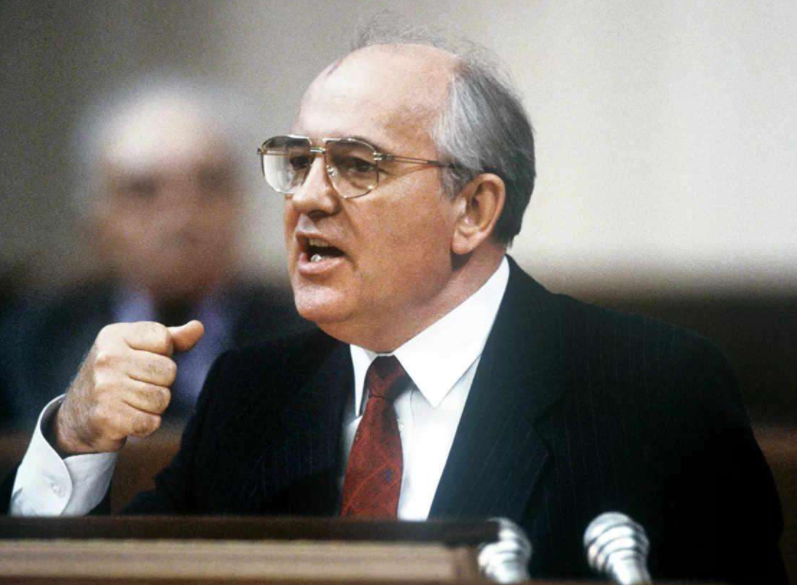

话说勃列日涅夫1982年去世后,随石油价格暴跌,靠基础能源出口支撑的苏联经济一落千丈,逐渐显现危机。安德罗波夫、契尔年科夫虽进行了一些整顿,但不久也相继去世,国家越来越困难。为拯救时局,1985年,苏联政治局断然决定推选年轻、果敢的戈尔巴乔夫为总书记,翻开了新的一页。

戈尔巴乔夫一上台,就推行“新思维”外交,推行对外缓和的外交政策,如从阿富汗撤军、减少东欧国家干涉、缓和与中国的关系、与西方讲和等,取得了一定的成果;但带有很强的退缩性、理想性。他着手对国内进行一系列政治经济改革。为解决腐败问题,开除贪腐官员,成立了国家监督部门,号召提高工作效率,整肃劳动纪律。

经济上,他颁布《个体劳动法》,规定个体企业和家庭企业合法化;规定国营企业可以免受政府命令的控制,赋予更大的自主权,包括对商品的定价权,但企业必须实现“经费自给”,保持盈利等。然而,这些看似“美好”的政策,非但没能收到良好的效果,反而带来了巨大的灾难。

从外交上说,苏联主动放弃东欧势力范围,让西方有了可趁之机,大规模渗入东欧地区,直接导致南斯拉夫解体,两德统一,捷克斯洛伐克分裂等,发生了翻天覆地的变化,史称“东欧剧变”。一系列“纵容式”的国内改革,又导致了地方分裂主义的兴起,波罗的海、乌克兰等地区纷纷成立“人民阵线”组织,不断抗议示威游行,反对苏联统治要求独立,军队也开始分裂。

国内经济改革,打击更是灾难性的。苏联放弃了对国营经济的控制,片面强调自由经济。本来,国营企业主要依靠政府补贴生存,也供应着民众所需的大部分商品物资,而政府突然切断了他们的补贴,马上就陷入困境。而新兴的民营经济,则利用资本优势大肆的收购国营经济,然后利用市场供不应求,大幅度提高产品价格,造成了严重的通货膨胀和物资短缺。苏联普通民众的收入没有显著增长,收入大部分被高物价所掠夺;而那些原本可以免费、廉价享受的公共服务,如住房、交通、教育和卫生医疗等又消失了,遭受双重打击。

很显然。这类改革,完全没有改善苏联的经济状况,反而雪上加霜,造成苏联社会动荡和苏共统治危机。1980年代末期苏联的内外交困,都预示着一个庞大联盟的崩溃和没落。果然,1990年,戈尔巴乔夫又谋划“总统制”、策划“邦联”等,一系列昏招后,国内发生致命政变,终于——1991年12月,苏维埃社会主义联邦共和国停止存续,出现了我们“冷战回望”系列开头的那一幕。

文章写到这里时,正值“俄乌危机”:俄罗斯几十万大军压境,乌克兰内战已起;普京态度强硬,西方强烈反制。战争的阴影,又开始笼罩世界。其实,这些区域的争端冲突,就来源于三十前的苏联崩溃!

二、经济模式之争:利弊与得失

现在,我们已经完整回顾了1945-1991,近半个世纪的“冷战”史;而且,延伸到苏联20-30年代的经济历程,几乎跨越了整个20世纪。苏联,这个世界上陆地面积最大、军事力量最强劲的国家,曾不可一世的超级大国。既没有输掉战争,也没有发生严重内乱。究竟为何一夜之间消失了呢?仅仅因为戈尔巴乔夫的莽撞吗?当然不是。戈氏“不改必亡、改则速亡”,是后世史学家几乎一致的观点。它的问题,主要出在经济上!也可以这么认为:20世纪,人类不自觉地开展了一场“计划经济”与“市场经济”的竞赛;苏联选择了前者,致使长期民生凋敝;又选择了错误的转轨方式,最终民心尽失。于是,一败涂地。

那么,计划经济就一无是处吗?那如何理解苏联前期迅速工业化的成功、卫国战争的胜利呢?如何理解1950年代,苏、中、东欧不容抹杀的经济成就呢?如何理解西方发达国家也竞相模仿,制定经济计划、实施政府调控呢?没错。这两种经济模式的利弊得失异常复杂,不能“非黑即白”、作简单的是非判断。一定要分析的话:

1、计划经济更适合高效完成“单目标”任务,而无法适应“多目标”的复杂系统;市场经济则刚好相反。这种区别,来源于两种经济模式的驱动方式不同。计划经济是“集中命令型”经济,采取集中决策方式,生产什么、生产多少基本由行政命令决定。这种决策方式,非常适合于单一目标的实现,比如:完成多少钢产量、配置多少机器、机械化武装程度,甚至工业化。卫星上天、核弹爆炸,也都因为“全国一盘棋”、一切行动听指挥,相对容易实现。

然而,它无法完成:生产若干批次规格、造型各异,高中低档成本不同、售价不同的小轿车。这看上去比卫星上天容易多了;可要同时满足廉价、安全、舒适、美观、多样化好选择这几个特点,却是计划经济中呆板的国有企业,无法做到的!这只能通过市场价格机制的引导,用利润来驱动企业,“分散型决策”才能做到。这便是市场经济。

2、计划经济更适合特殊的环境,如战争(灾害)期、战后恢复期的生产;而无法满足长期和平环境下,民众对生活质量的追求。市场经济刚好相反。

很显然,这个特点与上面有很大关联。苏联的迅速工业化、取得卫国战争的伟大胜利,正得益于高效的计划经济;而同时期西方资本主义市场经济,反而处于“大萧条”时代,狼狈不堪。进入二战后的长期和平时代后,面对民众无比复杂、更新换代频繁的生活质量需求,计划经济根本无“计”可施。反观西方市场经济模式,战后民众生活大幅度改善,极大地拉开了与苏联的差距。

3、计划经济由于其固有的缺陷,缺乏活力,无法实现自发的创新和技术进步;唯有市场经济才能实现。

著名经济学家熊彼特认为:创新才是经济增长的真正源泉。科技是第一生产力,这绝对是颠扑不破的真理。而计划经济中的国有企业,完全缺乏开展创新,降低成本、提高效益的激励,所以不可能产生真正的技术进步,而一般只停留于对原有技术的模仿。这正是1960-70年代,苏联拉开与西方发达国家经济差距的真正原因所在。

4、市场经济由于其固有的缺陷,天然存在“劳方”收入增长远低于“资方”收入增长的问题,很容易贫富两极分化。计划经济会产生特权阶层,但总体比较“均等”,贫富差距小。

最后,市场经济也有它无法逾越的缺陷:贫富两极分化。为什么呢?法国著名经济学家皮凯蒂,在他10年前的名著《21世纪资本论》中,表述的非常清楚:R(资本收益率)>G(经济增长率)。这也可以认为,是马克思发现的秘密;也正因为此,经典著作中才出现了“计划经济”的初步构想!当然,这些是题外话,也是本文无法说清楚的。篇幅所限,有机会再专题讨论吧。本系列到此结束,非常感谢大家的关心。