聊过两座城市的历史与文化,让我们聚焦经济。上篇说过,它们的“经济地理”,非常相似。如果把“长三角”顺时针旋转90度变成“珠三角”,则南通的地理位置,很像东莞——向“下”看,都紧邻光芒四射的一线城市:上海,深圳。当然,东莞更优。同时又还与广州都无缝对接,可谓占尽地利;南通与上海“共享”崇明岛,毕竟还隔条江。要知道,能从国内几百家地级市脱颖而出,成为佼佼者,与苏州、无锡这样的名城并肩,是需要点本钱的。以下,就从GDP、财税、产业、人口、发展趋势等维度,对它们进行比较。

一、GDP增长

2020年,南通GDP突破万亿大关,成为全国第18座、江苏第4座“万亿之城”。而这一年,东莞受疫情影响,GDP仍停留在9650亿,到2021年才冲破万亿,排名紧随南通之后。从历史上看,南通始终压着东莞一头吗?当然不是。回头看这两座城市GDP增长的“竞争追逐”史,非常有趣。大致分几个阶段:

1、1980—2000年。话说改革开放之初,广东得风气之先,深圳以“特区速度”享誉全国的同时,边上几个“四小虎”:东莞、中山、顺德、南海也声名鹊起。到1990年,全国百强城市GDP排行榜,“小虎”之首东莞名列69;考虑到它原本才一个县的建制,已经算不错了。而这时的南通,排多少呢?第23!(与2021年排名一样)。足见南通“近代第一城”的工业基础,临近大上海的优势,实在不同凡响;东莞虽活力四射,还真入不了江苏省老牌强市的法眼。直到2000年,南通列GDP百强31位,东莞54——差距有所缩小,仍不在一个档次。

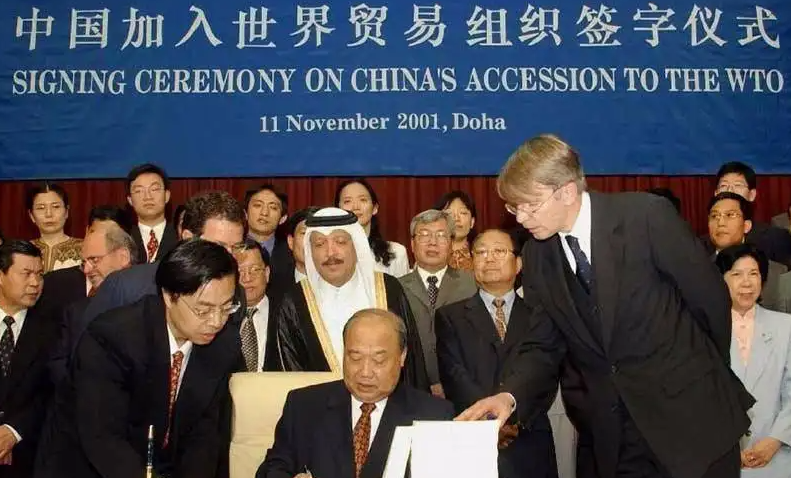

2、2002—2016年。为什么从2002,而非2000年开始?是的,中国2001年底加入了世贸组织。众所周知,咱们的经济起飞、走向富裕,太受益于这个标志性事件了。东莞,既毗邻深圳、香港,自身也拥有深水良港、工业基础雄厚的优势,在后面的岁月里发挥得淋漓尽致,各色投资纷至沓来,“世界工厂”的美誉不胫而走 ,发展一日千里——2004年,GDP排名百强35位、仅次于33位的南通;而到2005年,GDP竟然排到了百强第17位,远超南通(31位)!从此,东莞GDP稳定于前20强,明显压过南通一头。

何以如此呢?南通岂非既临海、又沿江,也拥有漫长的海岸线,还工业基础扎实,依托长三角经济腹地吗?特殊在于,它虽拥有“南通港”——却是长江内河航运港口!由于地质的关系,南通沿海一带是大量的泥沙地,无法修建海港,远洋贸易缺乏优势。前几次《微评》说过,江苏,是个有趣的“非典型”沿海省份;物流便利,主要依靠长江、淮河、大运河、太湖……四通八达、连接南北的内陆水系。除苏北连云港外,偌大的江苏,竟然没有像样的海港!其风格,也就与粤、浙、闽充沛的“海洋精神”大异其趣。

拐点,悄然发生于2008年的金融危机。全球经济陷入混乱、紧接着又发生欧债危机,外需一落千丈;以生产加工、外贸出口为基础的“世界工厂”东莞,受到严重冲击,外资撤资、工厂倒闭的新闻,不绝于耳。2010年代开始,GDP排名也渐次滑落,跌出20强城市。而此时,南通则吹响了“融入大上海”的号角,随桥梁、隧道各种基础设施完善,大量承接上海的产业外溢转移,GDP增长迅速,又悄悄拉近了与东莞的距离。

2014年,东莞发生了一起标志性事件,全国知名,不展开说了。坊间戏称“经济倒退15年”,当然是夸张的说法;却也不能不承认,给它带来了很不利的影响,尤其在声誉方面。

3、2016—今。2016年,南通GDP达到6885亿元,十余年后,反超东莞(6827亿元),“融沪”战略获得了巨大成功。此后的五年,二者GDP相比,南通始终领先。但这段时间的东莞,正慢慢从2014年的阴影中走出来,又“腾笼换鸟”,深度融入深圳的电子信息、数字经济产业链。2018年,华为宣布将研发总部搬迁到东莞松山湖,引起业内震动——这不仅意味着对东莞的巨量投资,以华为勿庸置疑的行业地位,还将带来源源不断的产业链配套!东莞的发展潜力,不需要解释。2021年,GDP冲破万亿,与南通并驾齐驱,完成在情理之中。

二、财税实力

据《中国经济周刊》报道,2021年度,各地级市财政收入排名前10位,分别是:苏州、无锡、佛山、东莞(769亿)、南通(710亿)、常州、嘉兴、温州、廊坊、烟台。与GDP名次相比,很明显。不仅福建泉州完全不见踪影;东莞、南通的排位,也发生了逆转。

不仅仅如此,这还只是“一般预算收入”。与广东的“三级财政”,即中央、省、地市三级,佛山、东莞都必须上缴省财政不同,江苏、浙江、山东都是“二级财政”,苏州、无锡、南通无须上缴给江苏财政。如果按照同口径财政收入计算,东莞竟高达1220亿之多,地级市中仅次于苏州、佛山,远高于南通;其710亿,大概只相当于东莞的60%。

这些数据,无疑让人大跌眼镜;怀疑有GDP“注水”的声音,一直也不绝于耳。然而客观来看,GDP意味着一个区域整体产业的“生产总值”(剔除中间产品后);而财政收入,则特指区域内政府的收入。GDP按照收入法计算,不止包括政府财政收入,还有企事业单位的利润、积累留存;以及居民收入这几大部分。GDP与财政收入,一般肯定正相关;但并非严格意义的“线性相关”——GDP高、并不意味着财政收入同比例高;还受到经济结构、产业布局、企业总部数量、税收政策等复杂因素的影响。

东莞与南通GDP总量相当,但从结构看:一来,东莞原就是一个县的建制“升格”而来,没有下辖县,城镇化率非常高(接近90%)。第二、三产业占比更大,第一产业几乎可以忽略不计;而南通下辖启东、如皋、海安三个县,GDP中第一产业还有点比重,论税收贡献度,显然不及二、三产业。其次,从南通的经济结构看,相当部分的央企、省级国企贡献了一定比例的GDP,而纳税却在外面;而东莞民营经济比重极高,小型“总部”多如牛毛,对当地的税收贡献很大。当然。数据显示,东莞的居民收入也远超南通;其经济“含金量”更高,却是不争的事实。

三、产业布局

延续上面的思路,我们来比较两个城市的产业结构。先看工业企业的2019年末数据,如下表所示(数据来自网络)。

很显然,东莞的“规上”(达到国家行业规模标准)工业企业,不仅远高于南通、泉州;甚至高于众多的省会城市。其高新技术企业的数量更遥遥领先,几乎3倍于南通。这显示了它强大的工业实力,“世界工厂”,可不是浪得虚名。近年来,东莞深度融合深圳的电子信息产业,国内最抢手的OPPO、VIVO、华为手机,大量都在东莞生产;“全球每四部手机就有一部来自东莞”的市场占有率,极为便捷的产业配套,使“深圳+东莞”,形成了几乎全球最强的智能信息研发、设计、制造、贸易基地,其他区域很难比肩。除电子信息外,造纸、纺织服装、电气机械、食品加工等,也是其主导产业。

其次,东莞因“服务+产业转移”而兴,服务业一直在东经济发展中占据主要位置。随经济形势变化、产业升级,第三产业经济中占比也越来越大。它利用身处粤港澳大湾区、“广深科技走廊”核心区域的双重优势,商业服务、现代金融、会计、软件与信息服务业等,近年来都得到了长足的发展。比如,超级强项:外贸进出口。2021年中国外贸城市排行榜,东莞进出口总量仅次于上、深、北、苏,名列第5!当然,与制造业以投资为主不同,服务业最紧缺的是高端人才,这方面它的优势也很大,后面还将提到。

与之相比,南通的产业结构要传统很多。一是纺织业。南通素有“纺织之乡”美誉,状元张謇选择的“实业报国”道路,也是从棉纺厂起步。其现代家用纺织业则发展于80年代、崛起于90年代,成熟于21世纪,起步较早,发展较快;二是建筑业。2021年,南通建筑业总产值超万亿,稳居全国地级市首位,“建筑之乡”名不虚传。南通有悠久的建筑业史,企业数量多、规模大,随着二十多年来房地产业的兴旺,实力与日俱增,最近才呈现颓势。三是船舶海工业。独特的“江海之汇”,集长江水道与黄金海岸于一身的优势,使南通成为船舶修造、海事工程的最佳城市;也集中了中远船务、招商局重工、振华重工、中集太平洋海工等一大批龙头企业,形成国有、民营、外资协同发展的格局。四是其他特色,如石油化工、新能源、食品轻工等。值得一提的,南通还是著名的“教育之乡”,培养状元之府,不同凡响。

四、人口及趋势

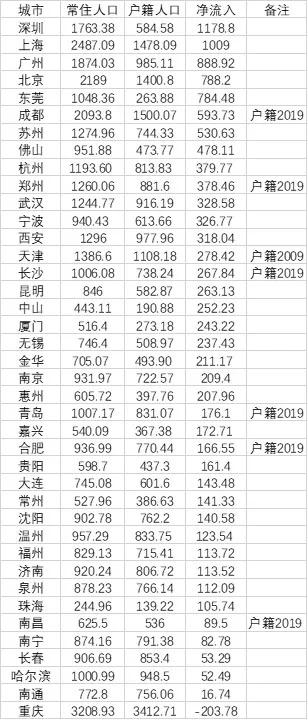

2021年第七次人口普查的结果,很多数据出人意料。比如,“人口净流入”这个指标,如图所示(来自网络)。

我们惊讶地发现,截止2020年末,东莞的常住人口不仅突破1000万,在全国地级市中绝对名列前茅;而且人口净流入,即“常住人口-户籍人口”,居然达到784万,仅次于北、上、广、深,排全国第5!还比排第4的北京,仅少4万。这个城市的吸引力,真的到这种地步吗?

我们认为,这首先得益于东莞优质的产业结构。它与“创新之都”深圳无缝对接、相得益彰;以高新技术、数字网络经济为背景的高新产业,吸引了大量外来人口流入,无数怀抱梦想的年轻人,来到这片土地上淘金、寻求发展。其次,恐怕与深圳的超高房价,有莫大关联。四大一线城市中,深圳的地理面积出奇地小,大概只有上海的1/3,广州的30%,北京的1/8;新增宅地供应又少得可怜,房价高耸入云、是人所共知的事实。相对来说,东莞的均价大概只有其1/4—3/1,城际交通又越来越便利,来到深圳、没啥背景的年轻人,八成就得变成“东莞人”。在人口大潮的推动下,东莞房价近年来也成倍上涨,令人叹息。

相对来说,南通的人口,就显得非常稳定了。根据“七普”数据,它2020年末的常住人口772万人,首超户籍人口数,人口净流入16.6万人。勉强也算“净流入”,可与东莞比,那是瞠乎其后了。此外,还有一个令人忧虑的现象:深度老龄化。

“七普”数据显示,从65岁及以上人口占比来看,全国有13个城市超过了13.5%的平均水平。其中,11个城市进入深度老龄化社会,分别是南通、重庆、大连、上海、沈阳、天津、哈尔滨、无锡、青岛、长春和济南。南通这一比例达到22.67%,在全国所有城市位居第一。当然,从各区县来看,中心城区、开发区由于吸引了不少劳动力人口流入,老龄化程度较低;除此以外,南通其他区县均已超过了14%的深度老龄化标准。反观东莞、深圳,65岁及以上人口占比多少呢?低于4%!数据差异之大,触目惊心。或许,教育的过度“内卷化”,令父母不堪其苦,不愿多生孩子多吃苦?难说得很。人口结构意味着的趋势,不需要多展开解释了。

篇幅所限,今天就说到这里。总体来看,两座“副一线城市”各有所长,各具特色,在全国地级市中,都是出类拔萃的存在。所谓比较,不过是一种认知的手段,读者朋友们完全不必在意。相信未来,它们都将取得长足的发展与进步。