我国局部地区雾霾污染严重的主要原因是重量检测法推广使用,火电企业旁路烟道封闭,简单粗放管理导致水气和超细颗粒物大量排放,解决这些问题需要精准治霾、科学治霾、源头治理。

一、我国局部地区严重雾霾的成因

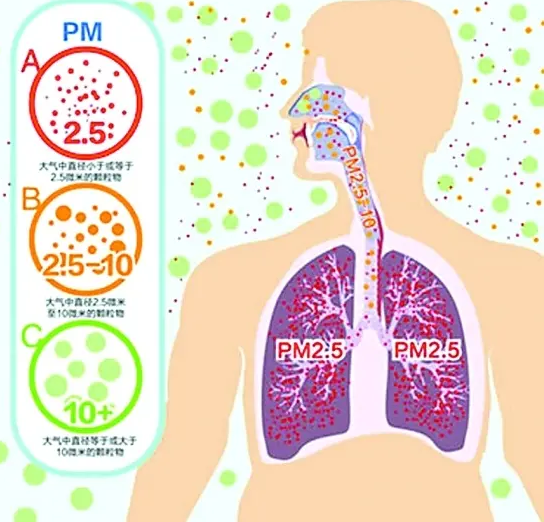

1、重量法检测细颗粒物误导雾霾防治

我国于2012年开始,用重量法检测重点保护城市PM2.5颗粒物。但颗粒物重量对雾霾的影响小于颗粒物数量,甚至可以忽略不计。仅仅检测细颗粒物重量不能为雾霾防治工作提供准确有效的数据,可能会造成雾霾天气状况检测不精确,甚至还误导了我国的雾霾防治工作,如不断向空气中洒水,大量采用静电除尘和用重量法在线监测等。

2、烟气换热器(GGH)的废止导致超细颗粒物数量剧增

环保部在2010年6月17日发布《关于火电企业脱硫设施旁路烟道挡板实施铅封的通知》,要求积极鼓励火电企业拆除已建脱硫设施的旁路烟道。旁路烟道系统取消以后,GGH的换热元件很容易结垢,被腐蚀堵塞,由此造成的运行故障成为湿法脱硫系统稳定运行的障碍。加上我国没有对烟气含湿量作明确规定,取消GGH后会导致脱硫塔入口烟气温度上升,颗粒数浓度比入口暴增十至百倍,再加上除尘器对超细颗粒物作用非常小,造成进入大气的超细颗粒物剧增。

3、脱硫和脱硝工艺中的氨逃逸造成次生细颗粒物数量剧增

我国实施严格的在线监测和惩罚措施后,企业中脱硫、脱硝设施开始快速上马。加上不少省份排放标准超高,对二氧化硫的监测难度增大。工厂为了追求低浓度的氮氧化物排放,过量喷氨,未参与还原反应的氨气约占25%-33%。烟煤尘、雾滴等携带氨气进入大气。逃逸氨已被视为造成大气雾霾的元凶。

4、水汽的大量排放加剧空气湿度和细颗粒物浓度

我国每年通过湿法脱硫会排出30-40亿吨水汽,京津冀及周边区域更为密集。如北京市的燃气锅炉和热电厂以及天然气汽车产生的烟气中含有20%的水蒸气。北京市每天用于采暖的天然气超过1亿立方米,释放水汽超过16万吨,能够使主城区1000平方公里内高度200米的大气每立方米每天增加0.75克水汽,会对北京市的空气湿度产生较大影响。而且工厂使用的自来水、循环水会使所排出的水汽中含有大量的水溶性盐和不溶性固体颗粒,被排入大气后形成数量巨大的超细颗粒物,重量之和也超过SO2、NOX和烟粉尘的总和。排放的超细颗粒物在大气中停留时间很长,不易沉降,有很强的飘逸能力,再加上脱水后生成的超细颗粒物,在静稳天气或逆温天气,又吸水、膨胀、粘附、变大,成为细颗粒物。城市道路洒水不仅不会降低空气中的PM2.5浓度,反而会使之增加。再生水中的可溶性盐类会进入大气环境增加细颗粒物,喷洒的水汽在大气中成为气溶胶,被氧化成二次污染颗粒而加剧雾霾天气。

5、在线监测方法偏误导致超细颗粒物无成本的大量排放

2012年我国出台一系列在线监测政策。但执行中一是很难判断气流丰富的位置,采样位置出现偏差,不能正确判断,造成大量细颗粒物无成本排放;二是在线检测仪器只检测干烟气,雾滴里溶解的二氧化硫和可溶物在通过检测设备时是以溶解态存在的,检测数据都偏低,而且靠自重很难沉降;三是对逃逸的氨气没有监测要求,而氨气是次生超细颗粒物的重要来源。

6、现在的除尘方法没有考虑超细颗粒物的作用

目前我国的除尘方法主要针对大颗粒物,对细颗粒物以及超细颗粒物缺乏消除作用。静电除尘的效果受粉尘大小的影响,微细粉尘所受电场力作用较弱,难以收集。实际应用中常采取增加电场数、提高电场电压来提升收集效率,既增加成本又增大能耗。

7、现行的产业布局忽略了环境自净能力的作用

广东省存在大量的雾霾污染密集型产业,在全国排第三位,但由于降水较多,风力较大,环境自净能力强,雾霾污染程度较低。河北省降水少、风也受到三北防护林的影响,导致其环境自净能力较低,再加上存在大量的雾霾污染密集型产业,因此其雾霾污染非常严重。

二、 应对措施

1、着力推进雾霾检测方法科学化规范化

一是检测对象,要重点对PM 1至PM0.01等超细颗粒物进行检测;二是检测思路,不能只检测PM2.5细颗粒物的重量,也要对细颗粒物的数量进行检测,特别是要对PM1等超细颗粒物的数量进行检测,因其集聚才是形成雾霾的主要因素,所以将细颗粒物数量和重量结合检测才更准确;三是检测方法,继续完善沉降法检测颗粒物重量,同时探索电感应法(库尔特法)、光散射法等检测细颗粒物数量的方法。

2、根据环境污染程度和自净能力科学制定工业尾气排放温度控制标准

根据区域环境污染程度和自净能力等级评价结果,科学制定有针对性的工业尾气排放温度控制标准。在区域环境污染程度较高和自净能力较弱地区,要制定严格的工业尾气排放温度,标准控制在110℃-130℃,确保不会因为工业尾气排放而造成严重的大气环境污染。在区域环境污染程度和自净能力中等的地区,可以制定较为严格的工业尾气排放温度,标准控制在80℃-100℃,确保不会因为尾气排放而拉低环境自净能力和净化程度。在区域环境污染程度中等以下和自净能力较强的地区,可以制定相对宽松的温度控制标准,既降低成本又可以保证环境质量,做到经济与环境的协调发展。

3、完善工业尾气排放的湿法脱硫工艺

湿法脱硫工艺是防治雾霾污染最有效的技术之一,我国湿法脱硫技术经过几十年的发展已基本成熟,但仍不能满足火电厂等高雾霾污染产业的要求,还需技术升级。首先可通过增加相关组件,恢复GGH对环境影响大的功能,去除有害功能;其次要完善湿法脱硫技术,严格控制雾滴浓度,控制常规污染物生成水溶性离子排放;再次是研发干法脱硫技术,实现对湿法脱硫的合理代替;最后应加快制定烟气排放湿度及次生颗粒物的标准等,有效解决白烟粉尘排放问题,避免粉尘堵塞GGH。

4、强化绿色技术创新,科学防治雾霾污染

一是加快高效除尘技术的研发与推广。可以通过加装袋式除尘器、GGH设备、烟塔合一等方法,提高烟气排放温度,提升烟囱排放能力,实现高空排放,增强烟气扩散能力。对于缺水地区的电厂,可以引进高温静电除尘技术等,对静电除尘器进行升级改造;二是促进脱硫和脱硝工艺技术创新,科学管控氨排放。通过引入先进控制算法、优化流程、自动化智能喷氨等,优化脱硝系统,研发复杂烟气环境下稳定可靠的氨逃逸监测技术,尤其是自动监测技术,合理设定监测点位,提高氨逃逸监测系统与喷氨控制系统之间的响应速度,采用氨气之外更有效的氧化剂;三是加强超细颗粒物除尘核心技术研发,静电除尘和团聚技术相结合,布袋除尘技术和静电除尘相结合,创新布袋式除尘技术等,有效提升除尘效率。

5、根据环境自净能力加快转移和淘汰污染密集型产业

一是在科学识别大气污染密集型产业的基础上,运用污染密集型产业承接能力和产业梯度系数来选择大气污染密集型产业的承接地,承接地应根据自身区位优势、资源环境以及需求响应来确认是否承接;二是要根据大气环境自净能力等级的差异来制定科学的大气污染密集型产业转移路线,利用污染密集型产业梯度系数、产业动态集聚指数以及各污染密集型产业转移可行性评价来选择要转移的产业;三是构建大气污染密集型产业梯度转移调控体系,要从大气环境自净能力的等级差异出发,根据国家产业发展战略,科学布局新兴产业增量资源,有效调配大气污染密集型产业的存量资源;四是根据我国区域环境自净能力的差别,制定和完善不同等级环境自净能力区域的污染物排放标准,明确环境质量控制的重点城市,实施分级分类的污染产业淘汰策略。

6、有效控制水汽排放的数量和质量

有学者的研究表明向空中喷洒自来水也是造成雾霾的原因。要控制水汽排放,一是开发烟气干法脱硫技术;二是减少煤电厂、施工场地、道路洒水量,提高洒水的水质,不喷洒再生水和自来水或安装纯净过滤器,改进家庭加湿器的过滤技术;三是要控制烟气中水溶性离子的排放,采用高效除雾器、湿式电除尘器、冷凝除湿等,脱除饱和湿烟气中的可凝结颗粒物和雾滴,严格控制湿法脱硫工艺的雾滴浓度,控制常规污染物生成水溶性离子排放;四是城市洒水抑制扬尘要因地、因时制宜,限于特定的场合,改进洒水方式,改善洒水降尘的效果。

7、建立健全超细颗粒物污染的在线监测机制

加大研发投入,争取在雾霾监测技术领域取得突破性进展。一是加快高塔、雾霾及其前体物立体监测网络等基础设施建设,为雾霾监测研究提供重要平台;二是构建一批雾霾监测领域的高水平实验室,形成包括企业技术中心、国家重点实验室、国家工程实验室等体系化的实验室系统,在雾霾形成机理、源头解析、迁移规律、监测预警等领域加强基础理论研究;三是优化在线监测位置,避开烟道转弯处以及烟道中断面变化非常大的位置,优先选择烟道中的垂直部分,在烟囱总排口之外增加监管点位,降低采样工作难度,保障检测质量;四是完善监测内容,加大氨逃逸监管和监测密度,转换脱硝喷氨控制思路,以氧化还原反应摩尔比反控氨耗量,间接监测氨余量和逃逸量,将SCR反应器出口NOx排放值纳入监管范围,增加其网格化监测点数量。