近日,杭州某公司一名22岁女孩连续四五天熬夜加班,突发疾病进入ICU抢救无效心跳呼吸骤停。部分人为年轻花季生命扼腕痛惜,部分为公司不认定工伤赔偿愤恨不平,部分为年轻人未来职业生涯而担忧,一时引发网友热议。

一、背景

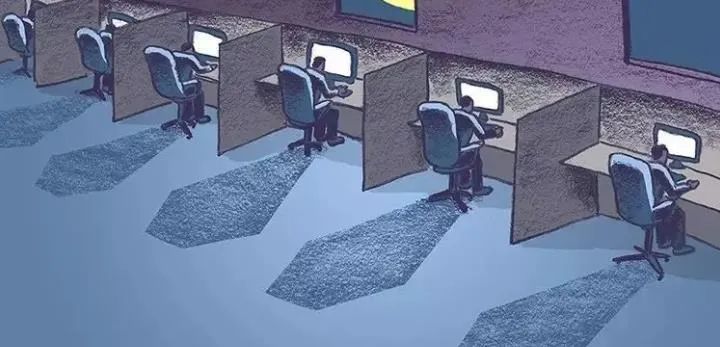

时代发展快速推进,工作节奏也日益加快,各互联网“大厂”90后、00后“内卷”加班现象严重。公司管理策略的转变促使加班行为转变,以往责任自治下的自主选择加班逐渐转向直接控制下的被动加班,知识劳工也由形式上的弹性工作制转向制度上的“996”工作制,而影响转变的因素包括技术变革、制度调整和企业文化。

去年互联网“大厂”纷纷宣告取消“大小周”“996”工作模式。2021年8月25日,最高人民法院与人社部联合发布了10件超时加班典型案例,其中“员工拒绝‘996’被解除合同后获赔”成为典案例之一,可视为官方对“996”工作制违法明确表态。与此同时,各大互联网公司陆续“反内卷”。2021年11月1日,字节跳动宣布采取“1075”工作制,工作日晚上7点后加班需提交申请并经领导同意,每天最多加班3小时;11月3日,腾讯发文执行“965”工作制,晚上7点后加班需提交申请。此前,快手、字节Vivo、Boss直聘、腾讯光子等多家公司宣布取消“大小周”或“996”工作模式,2021年也称为互联网反内卷“元年”,然而“反内卷”可见效果并不显著,仍有大部分公司一如常态“争分夺秒”抢占竞争赛道与市场份额。

二、问题成因

1.科技改变加班标准

工作内容的在线化扩大加班的范畴,弱化工时标准的保障意义。雇主利用互联网平台布置更多工作内容,改变经营状态,而劳动者适应互联网生产机制之后,劳动力价值降低,岗位可替代性增强。互联网技术发展增强雇主对信息化手段依赖,办公自动化系统和即时通信工具的普遍使用,使得劳动者随时需要处理工作的内容,在非工作时间依然需要保持着对网络的依赖和工作上的高度警觉。私人社交工具的工作化为隐性加班提供了滋生的环境,使得工作时间的区分变得模糊不清。信息技术在改变生活方式的同时,也在不断地侵蚀着劳动者的私人领域。即时通信软件和手机设备进入资本的权力范围独立的私人空间已经不复存在。

2.资本力量管理形成劳资双方合意

雇主往往以经济利益物化劳动者,将劳动力转化为追求经济利益的工具。雇主将劳动过程与企业的经济效益挂钩,让劳动者与其共同承担企业经营风险,形成了经济效益主导的价值观,使得劳动者不再关注民主管理,从而“心甘情愿”地将更多的时间花在工作之上来获得未来的利益期许。为了实现长期发展的目标,往往会通过股权激励、绩效奖励等形式向劳动者许诺一定的经济权利,使劳动者分享利润﹑承担风险,与企业形成利益共同体。这些激励机制,提高了劳动者的积极性,促使劳动者在工作中投入更多的时间,更加勤勉地服务于企业的长期发展。

3.法律漏洞使劳动者缺乏保障

我国劳动法对加班规定相对简单,忽视现实中可能产生的复杂情形,在技术和管理日趋精细化的背景下难以为劳资双方提供确定性的指引,从而将劳动者的权益消解于组织化的管理目标之中,或者消融于经济回报的短暂刺激之中,使得劳动侵权现象更加隐性化与多样化。为了追求绩效的提升,雇主对劳动进行概念化的区分处理,将某些劳动排除在了正常的生产劳动范围之外,使其得以利用法律规定上的漏洞,避免了加班工资的支出。

三、对策建议

1.强化民主管理积极性与有效性

加强工会的组织领导,提高工会在劳动保护监督中的积极性和主动性。工会是职工民主管理的组织保障,也是劳动保护监督的重要力量。面对隐性加班可能给劳动者权益带来的一系列影响和危害,工会可以通过组织化力量方式来制衡资本权力对劳动者的恶意盘剥:加强上级工会对基层工会的组织领导和业务指导,使之成为真正代表劳动者利益的群团组织,有能力和有意愿主动与雇主进行交涉;加强基层工会自身的建设,立足于完善工会各项工作制度,将劳动保护监督与关心职工家庭生活的工作联系在一起,逐步改变隐性加班对家庭生活的不当干预,提高其在劳动保护监督中的积极性和主动性。

2. 转变劳动者管理方式

避免任务导向下高负荷的劳动强度,应当充分发挥民主管理和集体协商在确定劳动定额标准上的作用,既能够保障企业生产效益的提升,又能够发挥劳动者工作的积极性,使劳动能力和生产收益之间的关系得到相对的平衡。雇主可在工作时间内给予劳动者一定自由,提供放松心情的空间和设施,为其料理家务提供一定便利等,在工作领域中开放适当生活空间,为劳动者解决后顾之忧,将有助于劳动效率的提升。

3.提升劳动法律制度保障水平

应明确用人单位延长工作时间的条件,目前我国《劳动法》并无有关延长工作时间的统一标准规定。但可以通过个别地方进行试点,尝试制定地方标准。引导用人单位树立正确加班认知,根据不同地区的主要加班行业情况摸底以,制定行业延长工作时间的具体标准。严格限制用人单位可单方面决定加班的权利,明确用人单位与劳动者以及工会协商的程序性事项,提高工会在加班安排计划中的话语权,维护工会的监督作用,可在一定程度上限制用人单位的权利并有效保护劳动者的合法权益。加重违法加班处罚力度,增加用人单位安排加班而不支付加班费用的违法成本,将变相延长劳动时间的方式强迫劳动者加班的行为认定为侵权行为,可诉诸法律途径救济。