李克强总理在去年的两会记者会中强调 “对于服务贸易,我们现在是逆差,进一步开放服务业会付出一些代价,但可以促进提高我们产业的竞争力。”

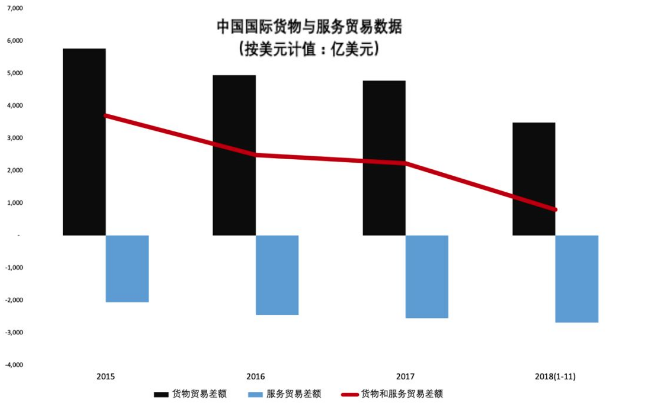

近年来我国货物与服务贸易的进出口总额总体处于“贸易顺差”。然而如下图所示,产生总体贸易顺差的主要原因是货物贸易“顺差”的程度要大于服务贸易“逆差”的程度,从而前者盖过了后者,最终呈现出“顺差”现象。

(数据来源:国家外汇管理局)

但是,我国的服务业对外仍处于“贸易逆差”,即国内服务业的进口额要远大于出口额,表明国内服务业市场更依赖于国外服务业的相关产品,特别是在运输、旅游、保险、专利使用、影视等行业,并间接显示了国内服务业供应商的整体水平与竞争力较国外同行业仍具有很大的差距。

在此背景下,降低市场准入会吸引外资企业的大量流入,会进一步冲击本土服务行业。但当本土企业受到外来冲击时,某些企业,特别是以包容和开放为组织文化的企业,将会视“外商涌入”为自身改革的一个契机,“倒逼”企业自身加强自我革新,并作出优化资源配置,消除繁文缛节,引入新兴技术和先进管理方法等方面的改变,从而寻求在中长期市场竞争中的局面翻牌。若这类“主动式”的改革逻辑能够内嵌于行业集体行为中,这无疑将会对整个服务业起到非常积极的推动作用。

我院曾以“服务业的发展与政策”为主题举办过专题公共政策沙龙,与会专家对我省服务业发展的问题剖析如下:

内部结构不合理:

虽然服务业比重和规模已经超过了制造业,但其质量仍然不高。首先我省制造业服务化水平还不高,生产性服务业发展相对滞后,远没有达到发达国家产业结构“两个70%”水平(即服务业占GDP的70%、生产性服务业占服务业的70%);其次服务业增长持续性值得关注,金融业和房地产业作为服务业的重要增长点,受宏观政策影响波动较大,而信息服务、管理咨询等高科技、高附加值的行业所占比重相对较低。

缺少龙头带动,规模效应不明显:

浙江块状经济呈现“一村一品,一乡一业”的特点,中小企业比较分散,除了杭州这样资源集聚的大城市,服务性企业不容易做精、做强,形成规模效应。

高端服务人才匮乏:

随着知识密集型服务业的发展,服务业对高知识、高技能、高素质的专业服务人才的需求尤为紧迫。而浙江传统服务业劳动密集型行业多,从业人员整体素质不高。另外,从长三角分工来看,上海是都市区首位中心城市,将会分流一大批高端人才。

针对以上几点问题,与会专家给出了4点建议:

1. 重点培育龙头性服务型企业集团,引领服务业转型升级

浙江服务业发展无论走出去、引进来都需要有载体、有标杆、有旗帜,无论是国有企业还是民营企业,政府应当培育和组建省级大型服务型企业集团,引领服务业转型升级。因此,需要鼓励龙头企业纵向一体化,做好环节协同。激励核心技术创新,鼓励其依托主业延伸产业链、提升价值链。同时,引导龙头企业横向一体化,做好行业协同。立足现有“块状经济”,进一步鼓励同行业企业兼并重组,优化产业组织结构。并能够有意识地发展企业总部经济,做好区域协同。构建“总部基地驻扎浙江、全产业链全球布局”的新型产业集群组织形式,根据区域不同的产业结构特点,整合资源。例如义乌将要整合全国151个小商品城,打造全国龙头性的服务型企业集团。

2. 大力发展生产性服务业,促进服务业和制造业融合发展

要创新生产性服务业的发展机制,降低准入门槛,大量引进民间资本,鼓励生产性服务业和先进制造业发展的互联网化,利用电子商务等新型服务通过网络设计和网络制造来满足消费个性化的需求,推动了制造业转型升级。并以激发活力为导向,出台一些促进政策,用好国家政策,创新投融资机制,人才、土地等资源配置向生产性服务业企业适当倾斜。同时加快推进生产性服务业集聚平台、服务业特色小镇和省级示范物流园区建设,集聚高端资源,形成规模效应。

3. 鼓励服务业创新发展,提升服务业发展水平

浙江服务业的发展,不仅要看规模和体量,还要看质量和密度。一要鼓励服务业领域的技术创新、业态创新和商业模式创新,大力发展互联网+等新技术、新产业、新业态、新模式。二要积极构建创新平台和众创空间,鼓励大众创业,万众创新。例如物产集团从制造业转型升级需求着眼,通过业态创新和商业模式创新,已经实现了从贸易商到服务商的转变,利润从原来的靠买卖差价转变为靠服务增值。

4. 培育和引进并举,加快服务业人才队伍建设

以需求为导向,培育和引进服务业发展急需的人才。浙江的本土高端人才主要有两大学派:浙大系和阿里系,再加上海归系。这一批人是浙江服务业尤其是创新创业、电子商务领域的主要高端人才,也是政府重点培育的对象。并要优化发展环境,完善激励机制,吸引和留住人才。市场紧缺的高端人才和技术人才具有极强的流动性,要想吸引和留住人才需从政府和企业自身方面着手,首先政府应当建立人才保障体系,优化人才发展环境、降低创新创业的成本;其次企业应当通过技术人员持股、管理人员持股和股权激励创新吸引人才。