当欧洲理事会主席唐纳德·图斯克在去年的11月25日对外宣布,欧盟除英国之外的27位成员国国家领导人一致通过了英国与欧盟达成的脱欧草案协议时,英国便至此踏上了“一错再错”的征程。

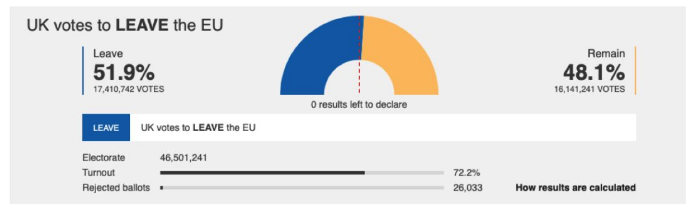

(图片来源:BBC)

首先,“英国脱欧”本是一错,虽然看似有52%的英国选民在公投时选择了“离开欧盟”,但脱欧公投的实际投票率仅为72.2%,也就是说,倾向脱欧的选民数只占全英国总人数的37.47% (72.2% X 52%)。换而言之,也正是因为这少数的37.47%民众,最终为整个国家的脱欧定下了基调。因而,“英国脱欧”公投结果的合法性本就值得商榷。

另一错则是英国首相特蕾莎·梅在英国议会就“脱欧草案协议”未达成共识之前,便先前一步将之递交至欧洲理事会,并取得了27国的一致通过,这便将其在国内的谈判周旋置于一种较为“尴尬”的处境。

从某种程度上来讲,27个成员国的一致通过将“脱欧草案协议”设定为了“不可更改”,除非进行再次的谈判与授权,但这会产生巨大的交易成本,且欧洲理事会主席图斯克明确表示不会与英国就“脱欧”进行再次谈判。正因如此,留给英国议会的只剩两种选项,要么接受“脱欧草案协议”,要么对其进行否决。

然而,这是一份英国国内两边都不讨好的草案。其前半部分,关于“脱欧过渡期”的内容,更接近于“挪威模式”,即“付出,服从,保持沉默”(Pay, Obey, but No Say)。也就是说,在21个月的过渡期中,英国将继续留在“欧盟单一市场”以及“关税同盟”,并需要支付相关“会费”,服从欧洲法院的决议,但在各欧盟机构中只能以“观察国”的身份进行远观而无任何话语权,相当于是“阉割版”的欧盟成员国待遇。加上在后脱欧时期,英国将可能会离开“欧盟单一市场”,意味着,英国不再享有与欧盟国家间“货物,资本,人员以及服务”的自由流通,要知道英国的服务贸易占其国民生产总值的近80%。因此,以上的种种因素足以引起“软脱欧派”与“留欧派”的异议。

而后脱欧时期那部分的内容,则是更接近于“加拿大模式”,旨在建立一个自贸协议框架,但在此框架下,其服务贸易可能会被有所限制。与此同时,草案中也提到了在英的欧盟公民仍将享有脱欧前待遇,以及对与爱尔兰不设置“硬关卡”的相关内容。这无疑会引来英国“硬脱欧派”的反对,他们会认为这样的协议完全背离了当时脱欧公投时的初衷,脱欧的一大意图就是要请出那些在英的欧盟公民,因为“硬脱欧派”认为是这些旅英的欧盟公民抢走了英国民众的工作与福利。

鉴于该草案将会招致包括“硬脱欧派”、“软脱欧派”以及“留欧派”的重重阻力,英国议会于2019年1月14日就“草案”进行了表决,并毫无悬念地给予了议案以最终的否决。这也让英国与欧盟的关系发展变得更为不可预测。

但不论结果如何,在以美国等为主导的贸易保护主义的背景之下,中国反而可能会成为欧洲与英国双方所争相争取的“替代市场”。 因为对脱欧后的英国来说,中国长期以来就是“全球化”的拥护者,在货物、资本以及服务等领域均具有大量的需求,且鉴于我国进口服务贸易的逆差,意味着英国企业与其产出的服务在中国市场还是具备相当的竞争力。因此,在2019年,英国很有可能会以“一带一路”为契机,增加与我国的贸易往来,以此来抵消脱欧对其自身的影响。同样,以上的逻辑也适用于欧盟市场,因为对于欧盟来说,他们也亟需一个能够替代英国市场的“替代品”,以减小英国脱欧为其所带来的冲击。

在此背景之下,作为进出口贸易大省的浙江该如何改善自身的营商环境,来借英国脱欧之势,吸引更多内外资企业赴浙投资,以促进我省各产业领域的转型升级将会是接下来一段时间值得关注的议题。

对此,在由我院曾举办过主题为“改善发展环境、助推转型升级”的首届“中国转型发展论坛”,各行业的代表和与会专家给出了以下四点建议:

1. 把改善发展环境作为转变政府职能的重要方向

各级政府要正确界定政府与市场、与企业、与社会的关系,将政府工作重点转移到设计和制定规则、营造发展环境、提供公共服务这三大方面上来。从自身的职责、事权出发,合理分工,上下齐心协力,改善发展环境。要以自我革命的意识破除部门利益、本位主义的束缚,做到放权社会、放权企业、放权市场、放权基层,减少审批环节、审批部门、审批事项、审批时间,切实破除影响发展环境、制约发展质量的各种体制和政策障碍;努力破解土地、能源、资源等瓶颈,全力打造推进转型升级的战略平台和战略引擎;密切关注经济发展形势和经济运行当中出现的新情况、新问题,加强经济调节、市场监管、知识产权保护,保障实体经济发展,促进民营经济发展和民间投资,努力形成统一、开放、竞争、有序的现代市场环境;加快建设服务型政府,变管理为治理,寓管理于服务之中,不断强化服务意识,同时按照决策、执行、监督三权分开又协调的大部门行政体制撤并部门机构,分流公务人员;坚决纠正各种不正之风,从根本上杜绝向企业伸手,与企业争利的现象,努力营造遵商、重商、兴商、安商、扶商、兴商的良好商务环境。

2. 为实体经济营造良好的发展环境,以实体经济为支撑推动产业升级

鼓励和引导企业发展实体经济。金融体制改革要为实体经济输血充血,促进实体经济健康发展。提供实体经济所需的人才和项目成长的土壤,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,为这些生产要素的集成创新提供制度环境。要鼓励敢冒风险的创业文化,完善社会保障体系,为创业失败提供宽容的社会环境。借鉴淡马锡模式,成立国有资本牵头的面向产业集群的产业基金,由这些基金推动行业里的企业进一步做强,让那些无心无力做实业的投资者把资本交给有创业精神、有奋斗动力而且效率相对比较高的企业家。要引导和支持传统的制造业精细化发展。政府要克服短期行为,提供确定的制度可靠性预期,使投资者敢于作立足未来收益的长远投资。

3. 营造鼓励、保护和帮助企业创新的环境

以有效的知识产权保护促进有效的研发投入。利用全国各高校的研究基地,建立产学研合作机制,帮助制造业企业掌握核心技术,提升其对产品的研发能力,提升产品竞争力。商业企业包括大卖场要加大对自主品牌的支持。

4. 充分发挥浙商这个最大的优势

浙江的转型升级,最大的优势、最好的资源就是浙商,最佳的切入点也是浙商。在转型升级的过程中间要充分发挥浙商作用。要鼓励浙商继续发扬浙江精神,积极探索转型升级路径。充分发挥体制机制优势和资金人才优势,遵循市场规律,把握转型方向,运用先进实用技术改造提升传统产业,掌握核心技术发展战略新兴产业,着力提高自主创新能力、市场竞争力和可持续发展能力,推动我省经济转型发展。在继续关心和支持海外省外浙商发展的同时,实施浙商回归工程。浙商对家乡普遍有着深厚的感情。尽管外地土地成本很低,政策非常优惠,但有些地方在办事层面不落实,有的换了领导就对原有的优惠政策不认账。我们要优化浙商创业创新的政策环境、政务环境、法制环境、商务环境,积极引导省外浙商回乡兴办高层次产业,促进浙江经济发展。