今年冬天格外寒冷,而寒冬是多种慢性病的高发期,如心脑血管疾病和呼吸系统疾病等,往往引起病情恶化,严重时可危及生命。

由于慢性病人有可能反复出现病情恶化和并发症,需要长期随访、药物治疗和多学科的疾病管理。然而,根据调研发现,居民对于慢性病自我健康管理的重要性及保持健康的生活方式了解不多,并且主要需要依托外部力量推动和监督:首先,患有慢性病的居民对于病况的了解和跟进缺少自主性和积极性,往往会忽视病情变化,带来突发危险;此外,对于慢性病的相关知识和自我管理上了解不足,有关健康知识的来源大多靠听别人讲述,但真实性及正确性有待考究;在获取相关健康知识后,也少有人会身体力行的改变不良的生活方式,日常生活中缺乏体育锻炼和科学饮食,长期处于亚健康状态;而且慢性病患者依赖于家人或朋友的督促和管理。

由此可见,尽管慢性疾病的自我管理干预的重要性已经在理论上得到认可,但在我国,它仍是一个缺乏实践的不可持续模式。鉴于慢性疾病中的人口构成以老年人居多,考虑到很多中青年人常年在外,以家庭为单位的管理监督施行不实际,因此以社区为单位搭建慢性病自我管理小组,制定相互监督的慢性病患者自我健康管理方案,具体如下:

慢性病患者自我健康管理目的

以患者自我管理小组为载体,通过健康教育与健康促进,使慢性病患者获得健康知识,逐步实现自我管理,积极探索“医患合作、患者互助、自我管理”慢性疾病防治的工作模式,从而使居民建立有效的健康生活方式、预防慢性病的发生或控制、延缓其并发症。

慢性病患者自我健康管理的本质

慢性病自我管理是指用自我管理的方式来控制慢性病,即在卫生保健专业人员的协助下,个人承担一些预防性或治疗性的卫生保健活动,其实质为一患者健康教育项目,它通过系列健康教育课程教给患者自我管理所需知识、技能、信心以及和医生交流的技巧,来帮助慢性病患者在得到医生更有效的支持下,主要依靠自己解决慢性病给日常生活带来的各种躯体和情绪方面的问题。慢性病自我管理包括饮食控制、体育锻炼、按医嘱持服药和自我检测。慢性病患者对相关防治知识的掌握和自我管理行为能力直接决定着患者的预后和生活质量。

慢性病患者自我健康管理的主要工作

1、对社区的慢性病患者进行登记,包括患者的姓名、性别、年龄、家庭住址、所患疾病等,根据慢性病病种将住所靠近的患者进行分组。

2、确定小组组长,具备一定的文化程度、组织能力和乐于奉献的精神,并且每组确定一名专业的指导医生。

3、小组成员每天详细记录自己的日常生活及用药情况,相互督促,每周小组交流自我管理的情况,“慢性病自我管理日常记录表”。

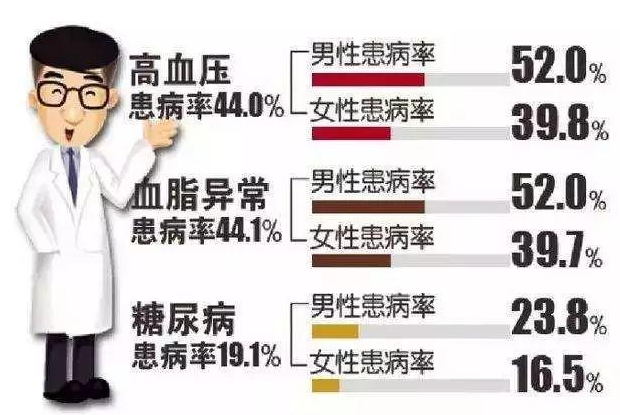

4、定期开展小组活动,以高血压、糖尿病等自我管理的基础知识、基本技能(指导手册、指南)等为主进行健康宣教,对组员的健康状况及自我管理的自信心进行评估,并做好相关记录,形成“慢性病自我管理小组活动登记表”和“慢性病自我管理患者健康状况评价表”。

社区慢性病管理模式的可行性建议

1. 扩大社区服务规模,推进服务与管理产业化

慢性病管理模式应以社区为依托,以社区慢性病患者的实际需求为导向,充分利用民间资本,调动民间机构的资源与设施,解决服务中面临的服务薄弱和结构不合理的矛盾。同时,鼓励社会组织与志愿服务团体参与到慢性病管理中,由政府牵头建立,社会机构参与运营。对于有运营资格的社会机构或团体,应予以资格评定,并建立健全完善的机构评定系统。最后,在公办民营的基础上,实现社区服务设施规模化、产业化。根据慢性病实际需求的不同,有针对性地建立各项多层次、多服务、多样化的慢性病管理与服务体系。

2.健全慢性病服务相关法律法规,加强慢性病宣传推广

重视顶层设计,积极推动各项法律法规的落实。制定相关慢性病管理与服务的法律法规、规范性文件和政策 措施,出台相关产业支持政策,完善慢性病患者在自我健康管理、生活救助、就医等方面的优惠政策。此外,针对现阶段慢性病患者对病况本身的仍存在忽视和偏见的现象,通过社区内设立的活动小组,加大宣传力度,引导居民改变观念,避免和减少慢性病带来的生命危险。

3. 引进相关服务人才,拓宽服务团体

绝大多数的慢病可以治疗但不能治愈,所耗费的医疗资源极大,给国家、家庭和个人都带来了沉重的影响,也由此引发了一系列的社会性问题。慢性病患者老对相关的服务有长期需求,也意味着劳动力市场上对于这类服务人才的需求。由于慢性病管理与服务的多元化和精准化,管理与服务方式以小型简便为优势,因而可采取“一精多专”的人才梯队方式,每个街道由一位专业慢性病服务人才负责运营,社区配以多名经过培训的再就业人才。

4.结合当地志愿者、义工团体

由于慢性病管理与服务组织的小型化和简便化,机构需要有效整合周边资源来提升服务效果。可借助周边志愿者、义工力量, 建立健全社区志愿者登记注册制度,明确志愿者服务内容和范围,提升民众对慢性病管理与服务的关注。