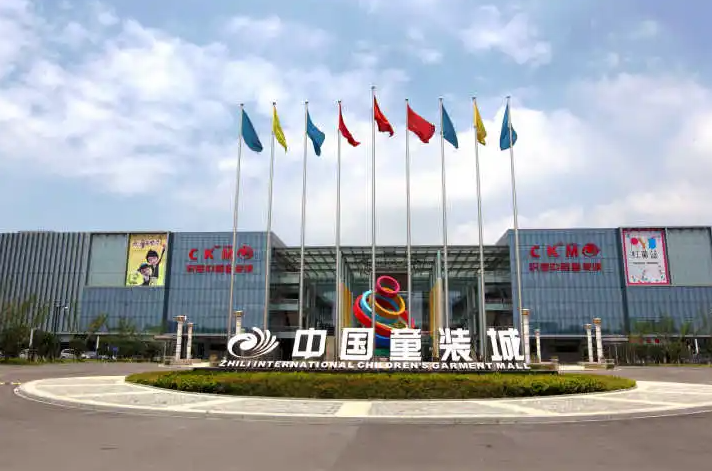

ZL镇位于J省H市W区东部,北依太湖,因“遍闻机杼声”而得名。上世纪80年代,在传统纺织、刺绣产品生产基础上,ZL镇童装产业开始萌芽。如今,依靠童装产业,ZL镇已成为J省“名镇”。2017年,ZL镇发往全球的童装数量达13亿件(套),年销售超500亿元,占据中国童装市场份额“半壁江山”。

童装产业蓬勃发展,带来人口集聚。新居民纷纷涌入,成为ZL镇的新居民。从2003年到2017年,ZL镇新居民登记数量由4.9万人迅速上升到35万人,新居民达到本地人口的3倍以上,而新居民数量的急剧增长给社会治理带来了压力与挑战。随着ZL镇童装加工的兴起,当地加工厂多由迁入的新居民经营,由于这些手工作坊无需在工商、税务等部门进行注册登记和税费缴纳,只需通过消防安全检测拿到安全证明后即可开工,所以增长速度很快。而在童装加工的竞争日益激烈的情况下,本地人转变为主要靠出租房屋为生。

在小作坊规模化之后,当地税务部门在2009年开始对“夫妻队”征收“机头税”,即以机器数量确定税额。2011年10月,税收从300余元上涨约一倍达到626元。2011年10月26日上午,一户安庆籍童装小业主与代征工作人员双方发生纠纷互有推操。事后该业主纠集其他一些对税费上涨不满的人聚焦镇政府上访。在上访事件后,据当地人称,有位领导的话“非常不中听”,“你们A省人交不起税,就不要待在ZL镇。”的说法广为流传。当晚6点左右,大量群众聚集在富民路,瘫痪了交通。其间有一辆小轿车被围在人群中难以动弹,由于路人频频拍打汽车,司机慌不择路踩下油门撞倒路人,进退之间连撞9人,随后肇事司机被警方控制。

至此,新居民将愤怒的情绪发泄到ZL镇本地人身上,开始打砸路边的店铺、汽车等。随之而来的是作为土方ZL镇本地人的反击。10月27日凌晨,大批ZL镇本地人开始对A省牌照的车进行打、砸等报复行为。事态发展超出控制,在不得已的情况下,相关部门紧急调动J省内的武警特警进入ZL镇,至10月30日事态才基本得以平息。

这起群体性事件背后深层次原因是什么呢?

1.经济结构角度

引爆抗税事件的“机头税”,是对每台机器核定征收的增值税(每台缝纫机对应固定税额)而“机头税”可以引起这么大的社会反应,与当地长期以来的经济社会结构有关。作为“中国童装之都”,当地主要的是劳动密集型产业,聚集大量的低附加值劳动力,而这也是大量新居民的主要收入来源。而自童装产业发展之后,很多原本地居民开始经营房屋租赁、组织生产等业务,以租金收入和工厂利润分红为主要经济来源。也就是说,由于原本地居民在当地存在不动产等资产等优势,在经济系统中原居民群体掌握了优势和主动权。经济上的分别与新旧居民群体的分别高度相关,就使得两个群体存在着明显的分隔,提高了居民社会融合的难度。

而事实上,增税的初衷却是为了促进童装产业的转型升级。在W区原副区长JXG看来,“该收的税要收上来,形成倒逼机制,如果连税收都交不起,那么也就没有在这里存在的必要。”借“税收杠杆” 将“夫妻队”等形式的低端童衣加工作坊淘汰出局,以实现产业转型升级、产业格局的调整。然而,由于在经济结构上两群体处于不同的位置,这样的“税收杠杆”极大的增长了以新居民为主要成员的群体的经济负担,激化了一些新居民产生了被剥夺感和被歧视感。

2.社会结构因素

新居民在ZL镇的话语权非常有限,这使得其在公共服务等方面的待遇长期以来与原本地居民是不一样的,这种公共服务上过大的差异容易产生不公平感。如在此次抗税事件之中,就存在这样的体现:税额变化必须经过当地人大的批准。但是在一般情况下,流动人口在当地并无选举权,政府在政府制定政策时也往往不征询这些新居民的同意。然而,从新居民收取的税却用于偏向本地居民的公共服务支出,这可能成为长期以来新居民不满的重要因素,也加重了新旧居民社会融合的困难。进一步讲,而对于新居民来说,他们长期处于受排斥的自卑情绪之中,对于政府的社会治理措施更加敏感,如果某些诉求得不到满足,很有可能爆发。可以说,此次ZL镇抗税冲突中新居民强烈的反抗情绪,至少有一方面是来自长期失语和被忽视的情绪宣泄。

3.文化隔阂因素

3.文化隔阂因素

新居民群体的社交网络是典型的以地缘和血缘为主体而形成的,主要包括亲戚和同乡。在进入城镇之后,以原籍关系为基础的新的社交网络能够迅速形成,而这样局限的社交网络无形中将新居民与本地人进行了分割,长期结果就是在城镇中形成了两大圈层,彼此间交集很少。2011年,ZL镇流动人口登记数为18.23万人,而根据调查数据预测,流动人口的登记率约占60%,实际流动人口约有30万人,规模十分庞大。根据下图,ZL镇的新居民存在以下特点:一是新居民的工作行业集中在童装行业,这是因为ZL镇以“童装之都”闻名全国;二是新居民的集聚和离散呈现季节性波动,这一特征主要是由于童装产业的生产销售旺季是春、秋季节,而夏、冬季节则为淡季;三是流动人口来源集中于A省,这容易导致,由于地缘、亲缘等关系影响,他们很容易在本地形成“抱团”现象,而很难融入、或者说拒绝融入当地的文化氛围。

过于集聚的新居民群体,也导致了社会管理上的困难,这是双方矛盾产生的重要原因。对于新居民来说,由于受到原属地影响,无论是生活习惯、风俗讲究还是文明程度、兴趣爱好,都倾向于沿袭固有的模式,流动人口在流入地城市始终无法突破社交惯性,因而对城市的认同度和归属感不高,加强了“异乡人”、“外地人”的感觉。对于当地人来说,新居民不仅意味着剧增的治安和刑事案件,更加剧了流入地的人地矛盾,加强了有限的资源的竞争性。

那么如何推进新居民融入、化解社会矛盾呢?

1.保障新居民权益,增强归属感

一是促进新居民就业。ZL镇设置人才市场、人才大会,帮助企业和工人牵线搭桥,此外,政府还与H职业技能培训学校合作,对新入职的工人进行技能培训,并由政府支付培训费。通过这种方式让工人能更快地获得就业机会,先从经济上融入ZL镇的社会肌体,将流动人口快速地转化为稳定就业人口,增加其归属感。

二是加强新居民医疗保障。为了帮助新居民与ZL镇的融合,弱化与本地居民因身份而受到不公平待遇之感,ZL镇规定:凡是在ZL镇有合法住所的新居民都可以办理居住证,有居住证就可以在ZL镇办理城乡居民医保。ZL镇政府给企业补贴保险,让新居民可以灵活的选址使用医疗异地结算政策或者城乡居民医保政策。这两项政策双管齐下,就能在医疗保障上面很大程度上削弱了因户籍不同而造成的享受的公共服务的差距。

三是保障新居民子女教育。2015年,ZL镇开始试行积分入学政策。由于积分的评价标准不够明确,甚至产生了灰色的产业链,因此三年之后该政策被摇号入学替代。机会公平和结果公平并重是ZL镇对随迁子女入学教育政策的显著特点。摇号入学政策规定只有社保未满一年的新居民随迁子女需通过摇号获取入学资格。而即使没摇到号进入民办学校也可以接受教育券的经济补贴,减轻家庭的经济压力。在教育资源稀缺的限制下,ZL镇的摇号政策即很大程度上实现了机会公平,又努力保障了最后的结果公平。为根本解决公共教育资源短缺的问题,政府每一年都在建新的学校、幼儿园,作为缓解学位资源紧张的措施。

四是加强新居民权益的法制保障。“围绕人的需求做文章”是ZL镇社会治理精细化探索的根本逻辑,也是ZL镇在应对新老居民融合治理问题的制胜法宝,找准人民群众的需要,让人民有满足感、获得感,推动新老居民融合。通过促进新老居民在公共服务方面的均质化——如今,35万新居民享受到了基本公共服务,投资近百亿新建、扩建中小学和学前教育、三级乙等医院、公园等——和执法、治理的新老居民“一视同仁”的政策安排,政府的政策价值导向从新居民的“经济和社会治安管控”进一步向“改善新居民民生、新老居民公共服务公平公正”转变。这种做法既有利于缓解当地政府与新居民之间的矛盾,同时也在潜移默化的将新老居民的排斥、对立情绪消解,实现社会融合。

2.提升政府治理能力,增强安全感

一是通过强镇扩权提升行政能力。为解决“执政末梢”的问题,ZL镇实行强镇扩权,行政下沉的措施,创新建立了4个二级街道、2个办事处来承担城市管理和服务,建立9个实体化运作的区行政职能局ZL镇分局。同时,行政执法权进一步下沉到一线,将执法人员从原有的60多人扩展到400多人,2017年后以D社区为试点,形成了“街道-社区-网络”三级行政执法体系,通过强化行政人力而实现政府行政执法水平的提高。

二是加强党组织的建设提升引领能力。通过对机关和基层一线人力的重新优化分配,建立了扁平化的管理机制,把党员干部下放到基层,让基层问题基层就能解决,避免了科层制下信息传递效率低下的弊端。并且通过党组织对各级各类社会治理组织的全覆盖,进一步提高了对社会网格化的管理水平。ZL镇还招录编外干部,让党组织实实在在地落入每一个治理网格中。党组织的建设有效地协同联合了各级力量,打通了基层治理,通过党组织建设推动了治理效能的提升。

三是通过矛盾逐层调解提升矛盾化解能力。2019年ZL镇考虑把镇南、镇北调处分中心兼并,开始打造矛盾纠纷调处最多跑一地的调解中心。“纠纷调处化解中心”则是一种采用“4+N”的工作机制,整合公安、劳动保障、综治信访、法律咨询等职能部门,并邀请各类社会力量参与调节工作,实现矛盾纠纷调解的一站式服务场所。此外,ZL镇还打造了“1个多元矛盾纠纷调委会+2个调解中心+6个二级街道调委会+51个村居调委会+社会组织参与”的多层次调解组织网络,探索警调联合、访调联合、劳动纠纷快速处理等集于一体的矛盾纠纷多元化解机制。

四是建立治理大脑提升公共安全治理能力。面对庞大的新居民,为保障ZL镇的公共安全,政府让社会治安与技术结合,借助建设智慧城市的春风,创新流动人口登记方法。首先,以“智慧ZL”建设为契机,构建“网格手机巡检、网格综合服务管理和企业新居民申报”三大系统;运用历史信息重复使用、条形码识别和身份证识别等技术,通过手机APP“家在ZL”对流动人口信息进行随时随地采集、实时实地查询,全面提高了流动人口信息登记效率。其次,落实流动人口管理责任,实行“以房管人、以业管人、以证管人”的流动人口管理机制,推广“人户一致”管理模式。按照“谁出租、谁负责”“谁经营、谁负责”和“谁用工、谁负责”的要求,明确房屋出租人和承租人安全保障、信息报送、规范用工等责任,全面落实房屋租赁登记备案和责任追究制度,切实实施全方位精细化管理。再次,ZL镇坚持“技防”“人防”两手抓。ZL镇作为全国监控系统最为发达的城镇,公安部门可通过视频监控进行人脸比对和热点采集(卡马技术)进行人员跟踪调查;通过全科网格员、安监员、执法队员、公安民警上门巡查,及时发现问题,比如对群租房的检查来核实人员是否确实登记,与技术手段实现互补。

3.增强社会自治能力,提升认同感

社会支持是指社会人在新环境中受到社会认同。当新居民新进入一个社会,其融入的过程极大程度上要依靠社会认同,而他们形成集体认同的过程同社会网络——如地缘、血缘——的支持密不可分,并以此获得社会支持和规范。这意味着政府在治理新居民融合时不可避免的要关注社会支持,探究新居民的社会网络的构建,并积极地与之沟通,以减少治理成本。

一是培育社会组织。针对2011年的抗税风波中商会组织不作为、乱作为的现象,政府对各类商会进行了有效引导,并将商会作为部分新居民与政府进行沟通的一个有效渠道。同时,政府也在积极培育各类基层自治组织,发挥社会组织在解决基层矛盾的优势,以提升治理效能与效率。其中由新居民组成的“平安大姐”自2015年之初,政府就给予了大力支持、引导。

二是打造宣传平台。ZL镇广泛运用广播开展宣传,且早有渊源。早在1969年,机关干部WJF采用ZL镇方言播音覆盖135平方公里内的46个行政村、500个自然村,收听人群达20万人,将党政工作、周边大事、农事节气、国防教育等内容转化成通俗易懂的语言进行传达。2008年,W区组建了232人的“小红砖”广播宣讲团,宣讲团成员主要是大学生村官、机关干部、村干部和热心宣讲的普通群众,同时考虑到当地众多新居民从事童装产业车间内的工作,他们更是创造性地打造“车间好声音”,一天有三档,每档两个小时,节目类型众多,有互动的、政策宣传类,以及线上线下活动,有助于新居民更好了解本地政策,融入当地生活的方方面面。

三是治理团体组织。ZL镇支持建立了13家商会组织,同时通过每年评选先进商会的形式激励商会参与基层社会治理,引导商会承担部分劳资维权、矛盾调解、隐患排查等行政职能。而“平安大姐”工作室由L省的大姐XWL带头联合其他在ZL镇打拼多年、事业有成的女企业家于2015年成立,经政府支持引导后逐步发展成正式的、规范的基层自治组织。同时ZL镇政府也号召成立了志愿者团队,最早的一支成立于2008年,截止目前已建立了721支志愿者队伍,其中据ZL镇S书记说,志愿者队伍中新居民占比在70%以上,促进了新老居民的融合与社会的和谐稳定。

感谢“策论中国”参赛团队:浙江大学《织里之治——针对外来人口的协同治理模式》团队报告!