近日,上海、深圳、浙江等多地菜市场上线的“代炒菜”服务突然爆火。有人说,爆火背后是消费者在“工业化生产”环境下对“返璞归真”的向往;也有人提出这种模式存在不少问题,不急着大面积推广。本期微评就来讲讲,“代炒菜”服务带来了什么?

“代炒菜”服务兴起

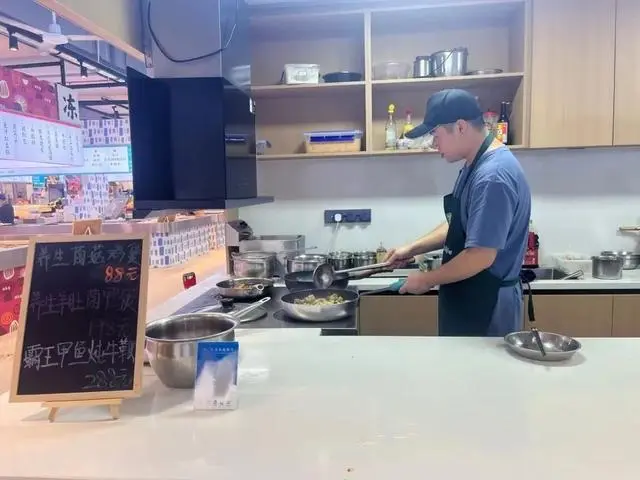

“代炒菜”服务,顾名思义,就是顾客买好菜后,在服务档口付上相应加工费,便可实现从“菜篮子到菜盘子”的无缝衔接。虽然“代炒菜”服务近期才出圈,但如果追溯历史,早在30年前,“代炒菜”就是南方菜市场里的日常,比如杭州的文二菜市提供“代炒菜”服务已达20多年,初衷是解决市场经营户吃饭问题,后面逐渐扩大服务范围,为顾客提供“代炒菜”服务。

“代炒菜”服务的本质,其实是追求菜品质量和价格的平衡,外在表现为在外卖和餐馆之间寻求第三种模式,外卖餐品质量参差不齐,餐馆消费水平高,同时面临预制菜以及“科技加狠活”等问题。“代炒菜”实现了锅气和热气以及健康与美食的双重自由。

整体来看,“代炒菜”服务在方便消费者用餐的同时,也产生了问题。首先是菜市场商户提供服务的精力有限,餐品加工收费的规则不清晰,炒菜专业水平欠缺,客户需求量不稳定等问题。其次是菜市场经营管理方需要解决油烟管道铺设、油烟排放以及垃圾处理等问题。最后是市场监管部门增加了“代炒菜”食品安全,档口环境卫生,消防安全以及由此引发的消费者投诉等问题。

潜在的经济

近年来,在内外因双重夹击下,传统菜市场人气不佳。首先是内因,贩卖食材的公共空间“脏乱差”,菜市场位置跟居民区有一定距离。其次是外因,便利店和商超不仅购菜环境干净,还忙着推出“平价快餐”、“平价食堂”服务,开拓餐饮新赛道。此外,各类买菜APP、外卖APP凭借“线上下单、配送到家”的便捷服务分走大量用户。

好在,传统菜市场意识到了问题,不少大型菜市场开始转型升级,一方面提升硬件设施,比如重构空间,重新装修,改善环境,增设“休息区”,安装空调等。另一方面打造中央厨房,美化门面,让顾客享受到更多菜式加工服务,最典型的就是海鲜市场代加工服务。

近期走红的“代炒菜”服务,其实是代加工业务范围的拓展,成功变身为菜市场的引流手段。“代炒菜”加工费不高,但背后却带动餐饮行业的上下游产业链,比如扩大各类食材销售量,增加菜市场区域客流量,提高客单价,如果能够普及推广,还能提升消费者回购率。毕竟,忙碌的上班族,行动不便的老年人,厨艺欠佳又追求健康饮食的都市人,都希望通过高性价比的方式,解决温饱问题。

众所周知,规模化发展能带来更大的经济效益,虽说菜场代炒是高度个性化服务,但在科技和资本介入下,也能实现大规模发展。比如引入智能炒菜机器人,控制成本的同时大幅提升炒菜效率和标准化用户体验,还能发展为规模化公共服务方式;其次,餐饮连锁店用相对低廉的拓店成本提供更有保障的服务;最后,市场可以开通网上预约等方式,方便用户提前下单菜品和代炒服务,定点配送上门。

面对新的消费趋势,传统菜市场需要更大程度挖掘消费市场的需求,实现效益最大化。近年来,全国各地开始打造农贸综合体,以农贸为主体,推出多种“农贸+”业态模式,比如城市生活广场的“农贸+商超+美食广场”模式多方位满足消费者,实现“一站式”逛吃;或是承载购菜和民生双重属性的“农贸+便民服务”模式,将社区服务场景搬进农贸市场,将菜市场从单一的农产品买卖交易场所,变成集购物、饮食、休闲、社交等为一体的公共新领域。

建好基础生态,挖掘居民需求是培育新业态、新消费的前提,正如“代炒菜”业务的兴起,是农贸市场上游场域迭代,下游餐饮产业适当前置的结果。

完善服务

“代炒菜”服务看似简单,背后涉及多方面的公共服务。市场监管部门需要从环境卫生管理、食品安全监管、文明诚信经营等方面具体实施,推动市场业态转型升级,更好满足消费者的日常生活。建立健全的投诉和反馈机制,保护消费者权益。

“代炒菜”服务可以进社区,为居民提供多元化服务,比如与社区平价食堂合作,提供健康饮食指导,助力社区邻里餐饮转型升级,打造人性化的社区邻里中心,建设人气更旺的社区环境,帮助居民在网络时代重拾邻里之间的归属感、信任感和安全感。

对于菜市场而言,“代炒菜”不只是增加了一项“业务”那么简单,还有服务观念的转变和服务能力的升级。这意味着菜市场要紧跟居民便捷、健康、实惠的消费需求,适时调整角色定位,积极拓展服务项目和内容。比如扩大经营服务范围,必须要先办好营业执照、食品经营许可证、卫生许可证等经营相关证件。消费者可以自备锅盆向店主定制菜品,减少一次性餐具的使用,健康实惠,低碳环保。

民以食为天,“代炒菜”服务的火爆,离不开最平凡的“人情味”与“烟火气”。不过,若要全面推广以及可持续发展,还是要完善相关制度,提升公共服务水平。